循環器内科

![]()

目次

概要と特色

循環器内科は、心不全・不整脈を主体とする心筋疾患、心筋梗塞・狭心症などの虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症(ASO)・大動脈瘤などの血管疾患、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)を主体とする肺血管疾患、高血圧や高脂血症などの生活習慣に関連した疾患を対象に検査・治療を行っています。循環器疾患には救急医療が不可欠であり、24時間体制の循環器救急医療を実施し、急性心筋梗塞症を中心にした緊急症例の受け入れを行っています。また、循環器全般にわたり診療能力を発揮し得る専門医の養成を行う日本循環器学会認定循環器専門医研修施設になっており、症例検討会や学会発表への積極的な取り組みを心がけています。

主な疾患と治療について

急性心筋梗塞には、緊急冠動脈造影、経皮的冠動脈インターベンション(PCI)などの治療により、予後の改善度の向上とともに在院日数の減少が得られています。心不全や不整脈の患者には、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、経皮的心肺補助(PCPS)、ペースメーカーなどにより対処しています。また、学会発表やCPCへの積極的な取り組みを心がけています。

心臓リハビリテーション

心不全や心筋梗塞、弁膜症、不整脈などの心疾患をお持ちの患者さんは、心臓の働きが低下することで症状が出現します。身体活動が制限されたり入院治療による安静生活を続けたりすることで、運動能力や体の調節機能が低下します。病気が改善してもすぐに以前のような生活に戻ることはできませんし、どれくらい活動しても大丈夫なのか分からず不安になります。

心臓リハビリテーションは、心疾患の患者さんに運動療法や生活指導を行い、再発予防や安全でスムーズに社会復帰ができるようにするためのプログラムです。

特殊外来

心臓血管外科

心臓血管外科医が心臓血管の手術予定の方や手術後の方の診察をします。手術を迷っている方への手術の方法や危険性など、心配されていることも説明します。心筋梗塞や狭心症、心臓弁膜症、先天性心疾患や動脈瘤などの疾患が対象です。

手術に関連する検査結果、画像(X線、エコー)をお持ちいただければ、当院での検査は省略します。PTCAやペースメーカーの手術は行っていますが、冠動脈バイパス術や弁膜症の手術は大学病院や県立病院などへ紹介いたします。別の病院でもう一度説明を受けたい方(セカンド・オピニオン)も受け付けています。

禁煙外来

毎週月・木曜日 13時30分からの完全予約制で行っています。

医師紹介

| 役職 | 氏名 | 資格等 (出身大学/医学部卒業年) |

|---|---|---|

| 健康管理センター長 第一循環器内科部長 |

内田 一生 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医 日本循環器学会認定循環器専門医 日本医師会認定産業医 名古屋大学医学部臨床教授 医学博士 (金沢大学/1991年卒) |

| 第二循環器内科部長 | 久保田 喜秋 | 日本内科学会認定内科医 (山口大学/2011年卒) |

| 内科医長 | 大橋 渉 | 日本内科学会認定内科医 臨床研修指導医講習会修了 緩和ケア研修会修了 (宮崎大学/2018年卒) |

| 第一健康管理科部長 | 小川 昭三 |

日本循環器学会認定循環器専門医 |

| 内科部長 | 松井 春雄 | 日本循環器学会認定循環器専門医 日本内科学会認定内科医・指導医 日本医師会認定産業医 (名古屋大学/1981年卒) |

心臓リハビリテーション

心臓リハビリテーションとは

心不全や心筋梗塞、弁膜症、不整脈などの心疾患をお持ちの患者さんは、心臓の働きが低下することで症状が出現します。身体活動が制限されたり入院治療による安静生活を続けたりすることで、運動能力や体の調節機能が低下します。病気が改善してもすぐに以前のような生活に戻ることはできませんし、どれくらい活動しても大丈夫なのか分からず不安になります。

心臓リハビリテーションは、心疾患の患者さんに運動療法や生活指導を行い、再発予防や安全でスムーズに社会復帰ができるようにするためのプログラムです。

包括的心臓リハビリテーション

リハビリと聞くと運動療法と思われがちですが、「運動療法=心臓リハビリテーション」ではなく、大きく4つの内容があります。

| ● 運動耐容能改善 ・有酸素運動 ・レジスタンストレーニング ・インターバルトレーニング |

● カウンセリング ・うつ病の評価 ・不安の聴取 ・社会復帰に向けての相談 |

| ● 疾病管理 ・安静時の症状チェック ・運動時の症状チェック ・自覚症状出現時の対応方法指導 ・セルフモニタリング指導 |

● 心疾患再発予防指導 ・冠危険因子指導 ・心不全再発予防指導 ・運動量、活動量指導 ・日常生活動作指導 |

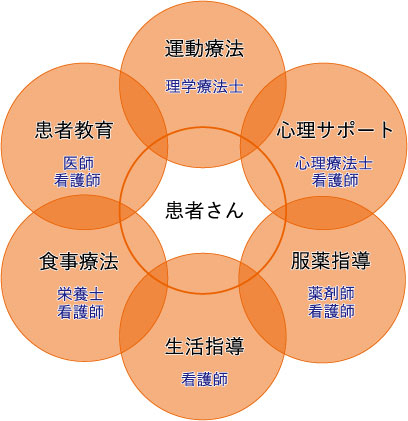

運動療法や生活指導のほか、日常生活の不安や相談などのカウンセリングも行います。心臓リハビリテーションは包括的にアプローチすることが重要であり、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士などで構成されるチームが、患者さん一人ひとりの状態に応じたリハビリプログラムを提案し実施します。

運動療法の効果

運動療法の効果は大きく2つあり、ひとつは心肺機能と運動耐容能 (その人の運動に耐えうる限界)の改善で、もうひとつは抗動脈硬化作用です。運動療法により、心機能だけでなく呼吸機能や血管機能、筋肉量や筋力の増加など、全身の機能が改善しますが、特に心肺機能の改善により、末梢循環や骨格筋機能改善などによる効果が大きいとされています。

抗動脈硬化作用としては、血管内皮由来の拡張物質である一酸化窒素 (NO)が産生され、血管内皮機能が改善します。高血圧や糖尿病、脂質異常症、肥満などで血管内皮機能は低下し、それが続くことで動脈硬化の進展をきたします。心リハによる血管内皮機能の改善で、動脈硬化の悪化を防ぐことができるとされます。

運動負荷量の評価

安全な運動レベルを正確に調べるためには、心肺運動負荷試験を施行します。エアロバイクのような負荷装置を用いて運動負荷を行い、心電図、呼気中の酸素濃度・ニ酸化炭素濃度および換気量をリアルタイムに測定し、最大酸素摂取量や嫌気性代謝閾値(※1)などを計測します。それにより、心臓・血管の本来の役割である末梢への酸素輸送と、それを利用した末梢でのエネルギー代謝をみることができます。

嫌気性代謝閾値以下の運動は有酸素運動であり、長時間、安全に運動することができますが、それだけでは筋力や筋肉量の増加は見込めませ んので、筋カトレーニングを組み合わせることが重要です。心臓リハビリテーションの知識を十分に有した理学療法士などが作成したリハビリプログラムを続け、身体運動負荷に耐えるために必要な呼吸や心血管系の能力に関する機能に改善があるかを、心肺運動負荷試験により再度評価します。

(※1) 運動の激しさを増していくとき、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に増加し始める強度の値

スケジュール

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 9:30~ 11:00 |

||||

| 午後 | 15:00~ 16:30 |

15:00~ 16:30 |

15:00~ 16:30 |

15:00~ 16:30 |

CPX(心肺運動負荷試験)も実施しています。

当院の外来心臓リハビリテーション

2019年10月から、外来心臓リハビリテーションを行っています。医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなど様々な職種で構成されたチームが一丸となって、心臓に疾患を抱える患者さんの問題点や改善方法を考え、運動だけではなくカウンセリングや指導により、安心して日常生活を送ることができるようサポートしていきます。

地域の皆さまが高齢化社会を健康に過ごしていくことを目指しています。心臓リハビリテーションを外来でも継続していきたい方は、当院の循環器内科にご相談ください。

予約方法

かかりつけ医(クリニック)の先生を通して、当院の循環器内科をご予約下さい。