「看護部」2025年 看護部年間ブログ

2025年01月01日 お知らせ

ブログ一覧

- 1月 ホスピス緩和ケア週間のイベント 2025.01.14

- 2月 退院前・退院後訪問に取り組んでいます 2025.02.13

- 3月 心リハナースの独り言 2025.03.19

- 4月 ワークライフマネジメントを実現するために 2025.04.21

- 5月 血液浄化センターでの災害訓練 2025.05.19

- 6月 患者さんのそばで支える看護 2025.06.13

- 7月 新人看護師のBLS研修を行いました 2025.07.16

- 8月 夏山診療所でのボランティア体験 2025.08.18

- 9月 手術室の防災訓練 2025.09.16

- 10月 災害への備えを考える 2025.10.16

- 11月 第3回脳腫瘍支持療法研究学術集会で優秀演題賞をいただきました 2025.11.13

- 12月 休暇を利用してリフレッシュしています! 2025.12.11

- 看護部ページは こちら

- 2024年 看護部年間ブログは こちら

- 2023年 看護部年間ブログは こちら

- 2022年 看護部年間ブログは こちら

- 2021年 看護部年間ブログは こちら

- 2020年 看護部年間ブログは こちら

12月 休暇を利用してリフレッシュしています!

東6階病棟は、呼吸器内科と緩和ケア内科を主科とする内科病棟です。緊急入院や検査への対応が多く、毎日が慌ただしく過ぎていきます。忙しい時でもスタッフは笑顔を忘れず、患者さんやご家族の声に丁寧に耳を傾けながら、その方らしい療養生活が送れるよう、日々心を込めて支援しています。

そのような中で、看護師が"ほっとひと息つく時間"は大切です。心と体を整える時間があるからこそ、前向きに仕事へ向き合うことができるのだと思います。スタッフの休暇希望はできるだけ取り入れ、おいしいものを食べたり、旅行に出かけたりと、それぞれが好きなことを楽しみながらリフレッシュできるようにしています。

今回は、そんなスタッフの"お休み時間のひとこま"を、少しだけお見せします。

東6階病棟看護師長 亀山友紀

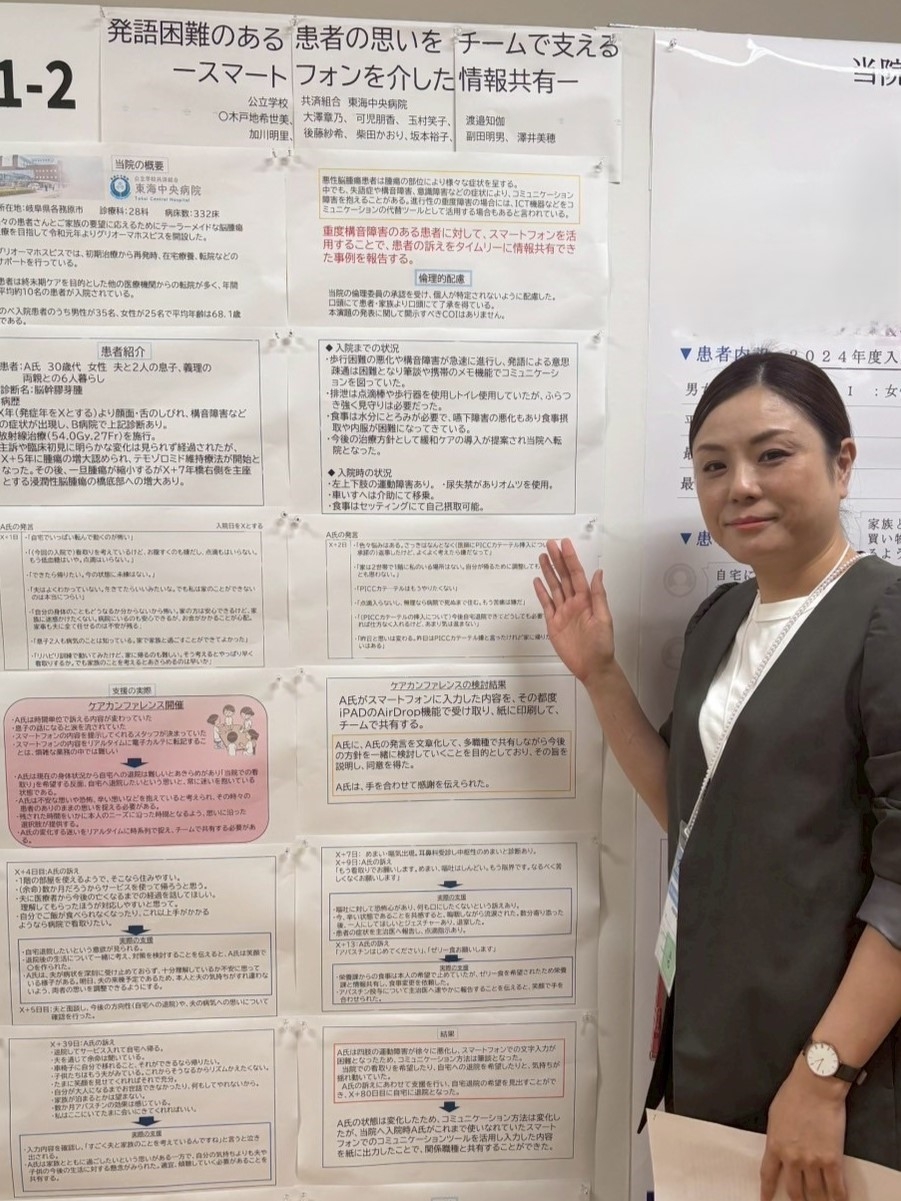

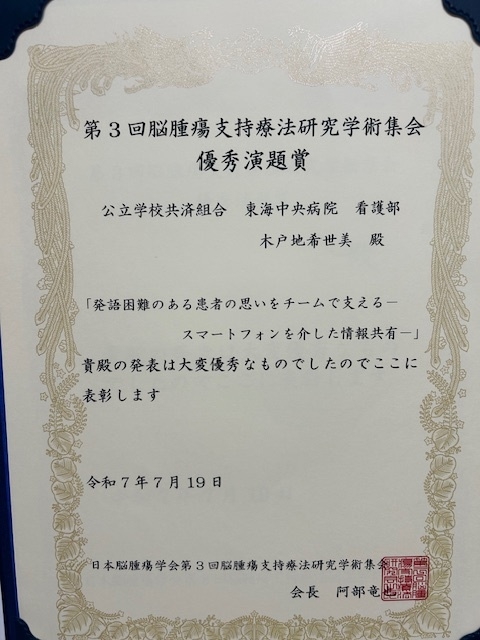

11月 第3回脳腫瘍支持療法研究学術集会で優秀演題賞をいただきました

7月に九州で開催された「第3回脳腫瘍支持療法研究学術集会」で、ポスター発表をさせていただきました。

発表では、グリオーマの患者様の事例をご紹介しました。この患者様は「自宅に帰りたい」という強い願いをお持ちで、私たち看護チームはその思いを叶えるために、何度もケアカンファレンスを重ねました。どんなサポートができるかをみんなで悩み、考え、力を合わせて取り組んだ日々でした。時には一緒に涙を流し、時には笑い合いながら、患者様のそばに寄り添い続けたチームの姿がとても印象に残っています。

私は看護師長として、病棟を代表してこの事例をまとめ、発表させていただきました。ありがたいことに、今回「優秀演題賞」をいただくことができました。この賞は、病棟の看護師一人ひとりが日々患者様に寄り添い、思いを込めて看護に取り組んできた努力を認めていただけたものだと感じています。今回の発表を通して、看護の実践を丁寧に振り返り、言葉にして伝えることの大切さを改めて感じました。

西病棟5階 看護師長 木戸地 希世美

10月 災害への備えを考える

この夏、東北地方を訪れました。 東日本大震災から14年がたち、初めて震災遺構を見学する機会を得ました。

震災が起きた当時、私は妊娠中で、出産予定日まであと2か月という時期でした。テレビから繰り返し流れる公益社団法人のCM、夜空に響くヘリコプターの音・・あの頃の不安な気持ちは、今でも鮮明に思い出されます。

実際に震災遺構を目にすると、想像以上の衝撃を受けました。 南海トラフ地震の発生が懸念される中、線状降水帯による豪雨や水害など、私たちが暮らす日本はまさに"災害大国"です。

西6階病棟 看護師長 玉置純子

9月 手術室の防災訓練

突然ですが、手術中に地震が起きたらどうなるか、考えたことはありますか?

突然ですが、手術中に地震が起きたらどうなるか、考えたことはありますか?

先日、手術室では地震の発生を想定した防災訓練を実施しました。訓練では、スタッフ一人ひとりがアクションカードに沿って自分の役割を遂行。本番さながらの緊張感の中で、具体的な行動を確認しました。私自身、これまで大きな地震を経験したことがなかったため、「もし本当に起こったらどうするか?」を実際に体を動かしてイメージすることができ、自分のとるべき行動を明確にする良い機会となりました。

手術室 看護師大橋 里帆

8月 夏山診療所でのボランティア体験

私は夏山シーズンになると、休暇を利用して燕岳の夏山診療所で看護師としてボランティアに参加してきました。

診療所を訪れる方の多くは、高山病や怪我で来られます。限られた検査や医療資源の中では、フィジカルアセスメントの重要性を強く感じました。また、ケアを行うにも十分な物品がそろわないこともありましたが、その状況で工夫し、チームで知恵を出し合うことで、看護の楽しさや協働の意義を実感しました。

普段の病院勤務と比べると、私たちがいかに恵まれた医療環境で働いているのかを改めて感じる機会にもなりました。山頂からの美しい景色と美味しい食事も楽しみのひとつであり、また機会があればぜひ参加したいと思っています。

西病棟4階 看護師長 林亜希子

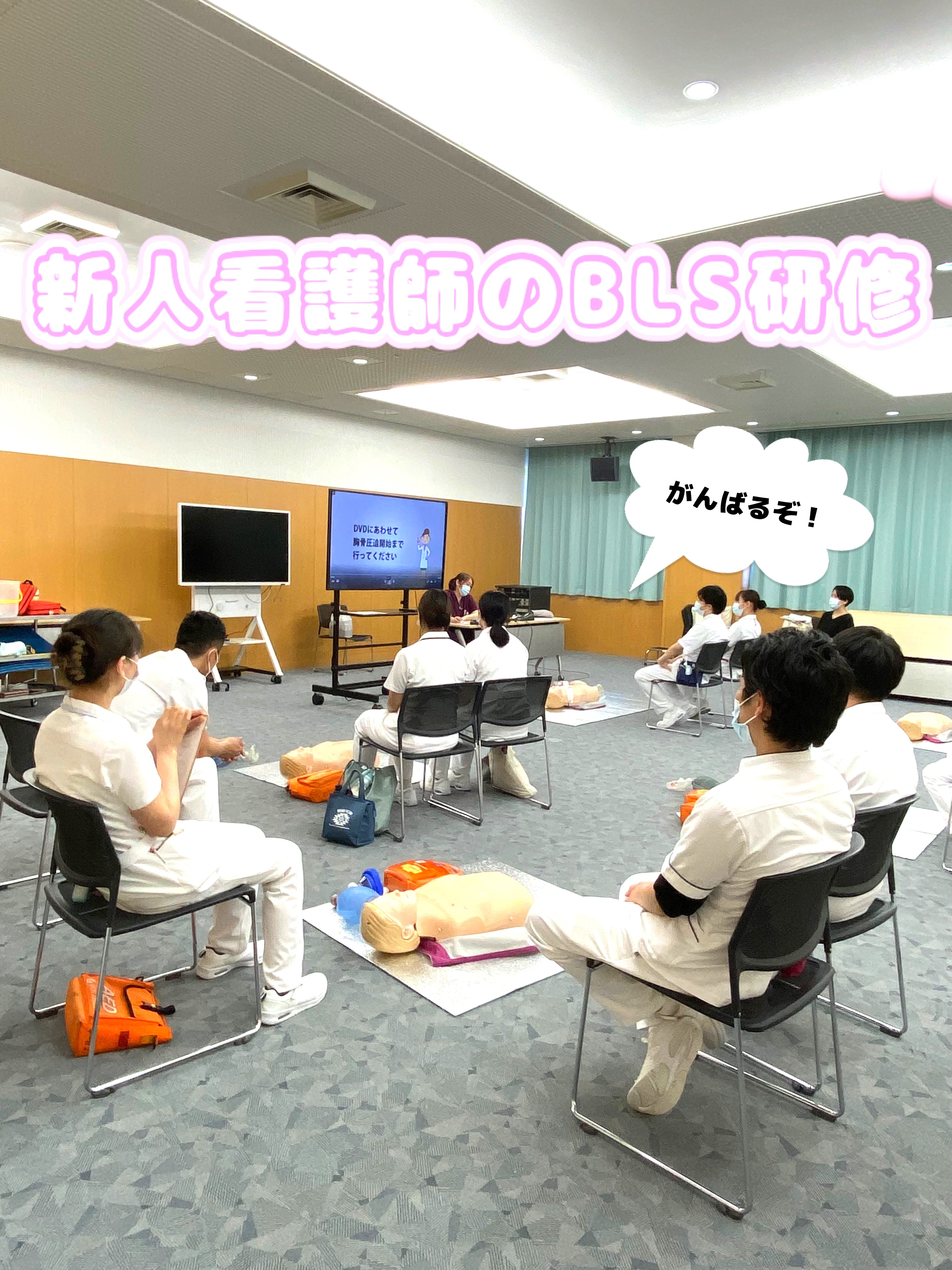

7月 新人看護師のBLS研修を行いました

当院では、毎年新人看護師を対象にBLS(一次救命処置)研修を行っています。今年も、4月に入職した新人看護師たちが、心肺蘇生やAEDの使用方法など、いざという時に命を救うための大切なスキルを学びました。

研修では、人形を使って演習を行い、胸骨圧迫のリズムや深さ、声かけの大切さなどを体で覚えていきます。命と向き合う現場で働く看護師にとって、BLSは基本であり、同時にとても大切な技術です。

患者さんに安心、安全な医療を提供できるよう、私たちも日々学びを積み重ねていきたいです。

外来 副看護師長 丹羽美智子

6月 患者さんのそばで支える看護

東4階病棟では、2024年度からセル看護提供方式を取り入れた看護を行っています。

看護師はナースステーションではなく患者さんのそばに寄り添いながら、ベッドサイドや廊下からそっと見守るように働いています。そのためナースステーションは落ち着いた静かな雰囲気です。

担当の看護師が毎日、患者さん一人ひとりに関心を寄せ、不安やつらさに寄り添いながら、入院中であってもその人らしさを大切にした看護を心がけています。入院中、少しでも安心して検査や治療を受けられるよう、思いやりと誠意を持ってサポートしています。

東4階病棟 副看護師長 馬渕亜紀

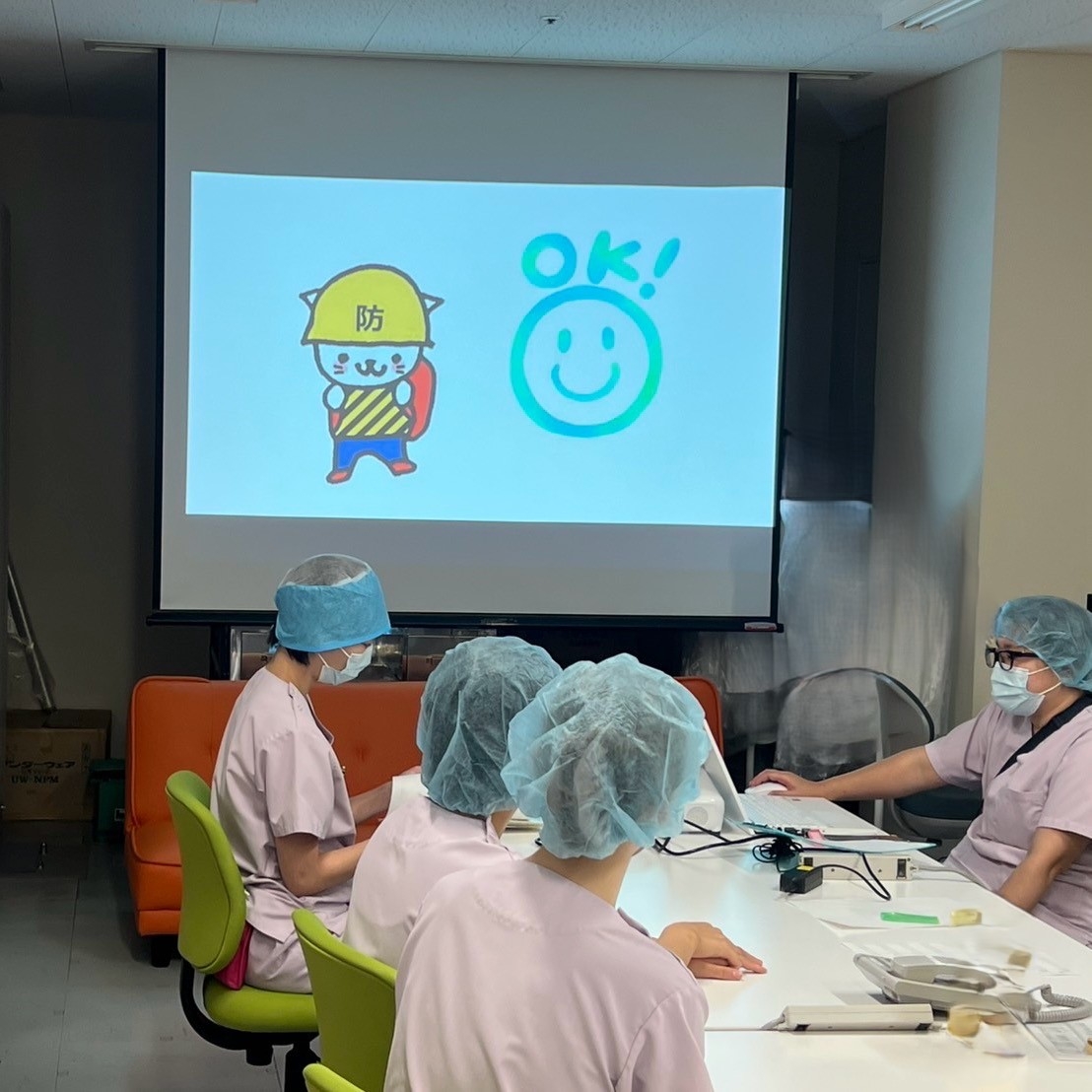

5月 血液浄化センターでの災害訓練

地震大国といわれる日本。当院の血液浄化センターでは、災害時を想定した訓練に日頃から取り組んでいます。地震発生を想定したシミュレーション訓練では、さまざまな課題を抽出し、有事の際に患者さんをより安全に避難・誘導できるよう備えています。今回、私も訓練に参加し、緊急に透析を終了させる手順や、落ち着いて患者さんを誘導することの大切さを改めて感じました。繰り返し訓練を重ねることで、対応力や技術の向上につながっていると感じています。今後は、患者さんにもご協力いただきながら、より実践的で有意義な訓練を行っていけたらと考えています。

血液浄化センター 辻村 真理子

4月 ワークライフマネジメントを実現するために

先日、初めて家族でいちご狩りに行きました。真っ赤ないちごに目をキラキラさせ、口いっぱいにいちごを頬張る子どもたちの姿に、私も嬉しくなりました。下の子は現在、イヤイヤ期真っ只中です。親として自分の言動に反省することが多い日々ですが、子どもたちとゆっくり過ごすことができ、とてもリフレッシュできました。

また、私はこの春、健診情報管理指導士の資格を取得しました。今後保健師としてさらに経験を積み、幅広い知識や指導技術を身につけ、受診者の方々の生活に寄り添った生活習慣指導ができるよう、努力していきたいです。

忙しい毎日の中でも、小さな休息を取りながら、ワークライフマネジメントを行っていけたらと思っています。

健康管理・入退院支援センター 看護師 萩尾友里子

3月 心リハナースの独り言

私は、心臓リハビリテーション指導士の資格を活かして活動しています。

ある日、心臓リハビリ室で自転車エルゴメーターを漕ぎながら「もうじき退院できるよ。」と笑顔で話す患者さんが、HCU入室中は寝たきり状態だった方だと気づきました。ここまでの回復に患者さんと喜びを分かち合いました。何気ない日常の尊さや、患者さんの回復力・生命力の強さへの驚きが強まった瞬間でした。

HCUでは関節拘縮の予防、筋力の維持、せん妄予防などを目的に医師・リハビリスタッフと連携し早期リハビリを実施しています。患者さんが1日でも早く回復し、前向きに健康管理が行えるよう支援を続けたいと思います。

HCU病棟 能登 智子

2025年 看護部年間ブログ 一覧へ

2025年 看護部年間ブログ 一覧へ

2月 退院前・退院後訪問に取り組んでいます

地域包括ケア病棟では、患者さんとご家族の思いに沿った退院支援の一環として、退院前や退院後に、ご自宅への訪問をしています。退院前訪問では、実際の生活環境を把握し、リハビリやケアに反映させ、患者さんの生活に沿った支援、指導に努めています。退院後訪問では、退院した患者さんの自宅を訪問し、日常生活の中で困難なことはないかを確認し、看護師が問題解決に向けた提案をその場で行います。訪問をさせていただいた患者さんからは、「家での生活のイメージが持てた」「退院後も見守られていると実感でき安心した」というお言葉をいただいています。

東5階病棟 舩戸香那実

2025年 看護部年間ブログ 一覧へ

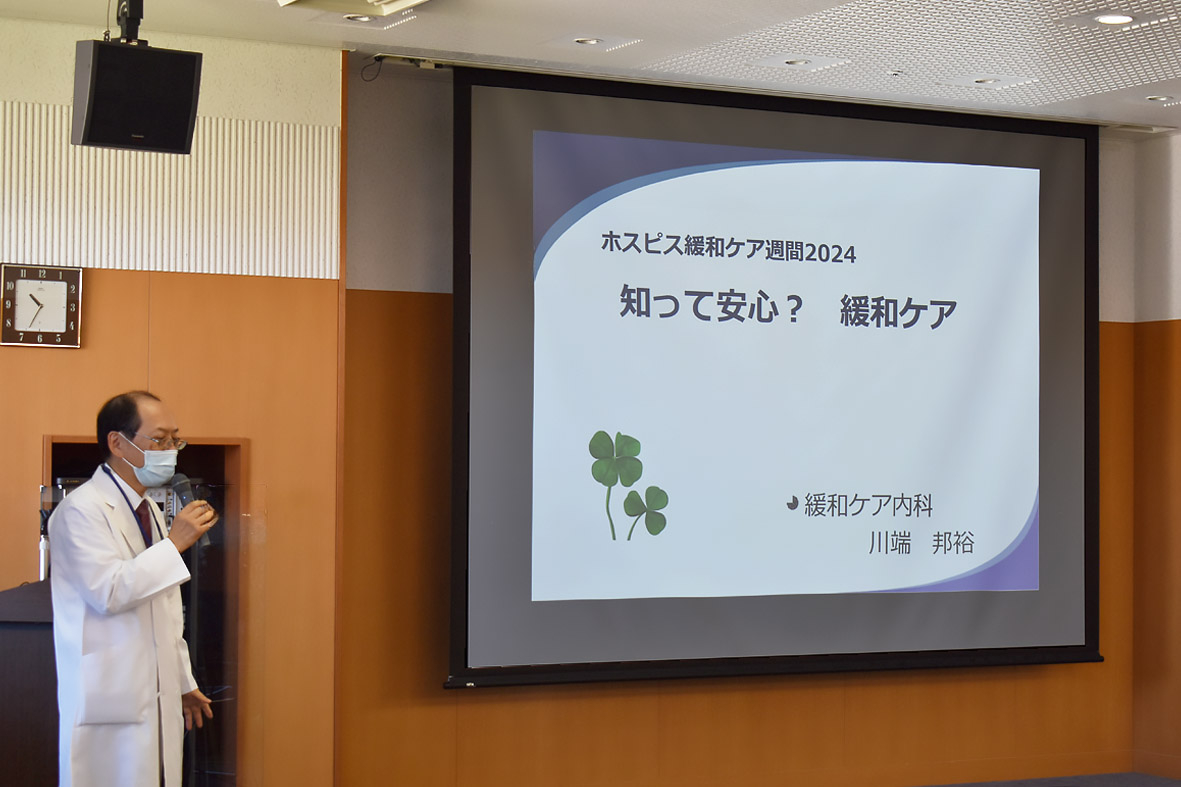

1月 ホスピス緩和ケア週間のイベント 2025.01.14

日本ホスピス緩和ケア協会では、「世界ホスピス緩和ケアデー」を最終日とした1週間を「緩和ケア週間」として、毎年全国で啓発活動を進めています。

少し前の話ですが、当院でも昨年の10月11日にイベントを開催しました。「住み慣れた町で安心してくらすために、その人らしさを支える緩和ケアと地域医療の提供」をテーマに、川端康裕副院長の講義や、ボランティアさんによるゴスペル合唱を披露しました。また、各務原のご当地キャラクター「ららら」をお迎えして、来場者の方々と触れ合いの場を設けました。会場は笑顔で溢れ、参加した方からも「力強い歌声に元気をもらった」や「緩和ケアのイメージが変わった」など感想をいただきました。

私たちは、今後も患者さんやご家族の方に寄り添った看護を提供していきます。

ホスピス緩和ケア週間2024の開催内容は当院ホームページお知らせをご覧ください。

緩和ケア病棟副看護師長 杉原悠紀

2025年 看護部年間ブログ 一覧へ