「緩和ケアセンター」緩和ケア ブログ(2025年10月更新)

2025年02月01日 お知らせ

今までに開催した勉強会や催し物の内容をプログとしてお知らせします。興味を持たれましたら是非勉強会やイベントにご参加ください。

- 2025.10.07緩和ケアセンター

- 緩和ケア週間イベント2025開催いたしました

- 2025.02.26緩和ケアセンター

- AYA WEEK2025 in 東中

- 2024.12.18緩和ケア通信

- 緩和ケア通信No.15《役に立つ! IVR》

- 2024.10.16緩和ケア通信

- 緩和ケア通信No.14《心不全のリハビリと療養指導》

- 2024.10.11緩和ケアセンター

- ホスピス緩和ケア週間2024 開催しました。

- 2024.06.19緩和ケア通信

- 緩和ケア通信No.13《がんに伴う症状緩和~悪心・嘔吐、便秘、食欲不振 ~》

- 2024.05.20緩和ケアセンター

- 緩和ケアについて

- 2024.03.10緩和ケアセンター

- AYA WEEK2024 in 東中 開催しました。

- 2024.02.21緩和ケア通信

- 緩和ケア通信No.12《スキンケア》

- 2023.12.20緩和ケア通信

- 緩和ケア通信No.11《その人らしい暮らしの支援 ~訪問看護の現場から~》

- 2023.10.18緩和ケア通信

- 緩和ケア通信 No.10 《終末期における 呼吸リハビリテーション》

- 2023.10.12緩和ケアセンター

- ホスピス緩和ケア週間2023開催しました。

- 2023.08.16緩和ケア通信

- 緩和ケア通信 No.9 《慢性便秘症と緩和ケア》

- 2023.06.21緩和ケア通信

- 緩和ケア通信 No.8 《若年(AYA世代)がん患者の緩和ケア》

- 2023.04.19緩和ケア通信

- 緩和ケア通信 No.7 《腎不全領域の緩和ケア》

- 2022.11.09緩和ケアセンター

- 緩和ケア病棟の施設紹介

緩和ケア週間イベント2025開催いたしました 2025.10.07

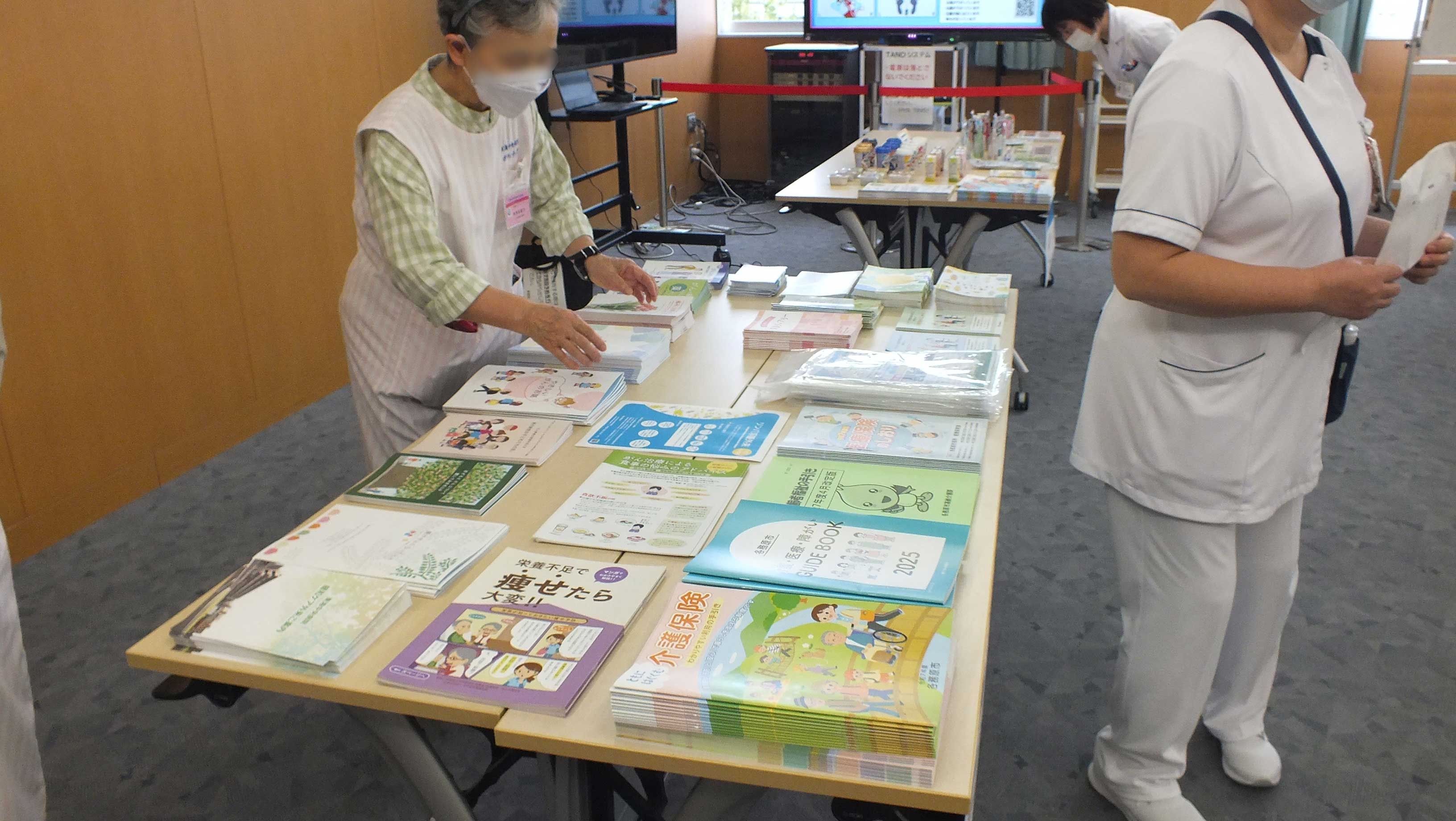

緩和ケア週間イベント2025を10月7日(火)に開催いたしました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございます!

今回は、医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が皆様のご相談を受ける「よろず相談コーナー」、リンパ浮腫マッサージの体験ができるブース、ウィッグの展示、栄養補助食品の展示等を行いました。

会場はマッサージオイルのよい香りに包まれて、とてもリラックスした雰囲気でした。

各部門の専門職への相談コーナーでもご来場いただいた方の様々な質問にスタッフが資料等を使い、真剣にお答えしている姿がみられました。

来年度も緩和ケア週間イベントは続いていく予定です。スタッフ一同皆様のご来場をお待ちしております。

AYA WEEK2025 in 東中 2025.02.26

目次

東海中央病院では、3月8日から3月16日までAYA WEEK2025 in 東中を開催します。2月26日より応援フラッグを制作して1階待合ホール、エレベーター横にて展示しております。

今知ることで、変わることがある。

AYA世代にも"がん"があります。

AYA世代とは、15歳から39歳の若い世代*。

勉強、恋愛、遊びや働き方・・

生き方の選択肢が広がり、変化が大きい世代だからこそ、いろんな可能性がある。

がんを経験してきたあなたも、

診断をうけて、これからどうしようと考えているあなたも、

そして、今、がんとは接点のないあなたも。

知ろう、一緒に。AYA世代の〝がん〟のこと。

AYA WEEK 2025公式ホームページはこちらのリンクボタンよりご覧ください。

当院のAYA世代の"がん"について携わるスタッフの記念写真と応援メッセージをご紹介いたします。

外科・消化器外科

不安や悩みがあれば、遠慮なくご相談ください。

消化器外科は、消化器(胃や大腸、食道、胆嚢、胆管、膵臓、十二指腸など)がんの診療を行って います。消化器は食事に関わる重要な臓器であり、食事は日常生活の中でも楽しみ・喜びに繋がる大切な時間です。その大切な時間を守れるよう、努めています。消化器外科では、病状に合わせて手術や化学療法、緩和ケア治療まで、がん治療を担当します。がん治療の中でも、手術は特に不安に感じられる患者さんが多いと思います。闘病中も患者さんが不安なく治療を受けられるよう、力になりたいと考えています。不安や悩みがあれば、遠慮なくご相談ください。

消化器外科スタッフ一同

緩和ケア内科

私たちは、AYAがん患者さんのサポーターです!

AYA世代とは15歳から30歳代までの世代を指します。がんは高齢者に多い病気ですが、AYA世代もがんになることがあり、がんと診断されると、若い世代に特有のさまざまな悩みや問題に直面します。

がん治療による副作用のこと、治療による外見の変化のこと、妊孕性(妊娠するための力)のこと、治療にかかる費用のこと、仕事との両立のこと、家事や育児のことなど・・さまざまな悩みや問題を抱えながら治療を受けることとなるため、体のつらさだけではなく、心にも大きな負担がかかります。

当院緩和ケア内科では、AYA世代のがん患者さんお一人お一人の個別性を大切にし、その人の悩みに寄り添いながら、体の苦痛、心の苦痛、社会や家庭に関する苦痛などの全人的苦痛の緩和に努めています。

AYA世代の患者さんが、がん治療を行いながらも、その人らしく暮らせるようなサポートを行っています。がんと診断されている若い世代の患者さん、そのご家族の方も、ぜひお気軽に緩和ケア内科外来にご相談ください。

緩和ケア内科スタッフ一同

緩和ケアチーム

診断期からの緩和ケア

AYA世代は、学業、就職、恋愛、結婚、出産など、様々なライフイベントが集中する時期です。「がん」という病気をかかえ、将来に対する不安や孤独を感じている人も少なくありません。「緩和ケア」と聞くと、終末期に関わると思われる方もみえるかもしれませんが、決してそうではありません。

私たち緩和ケアチームは、治療と並行しながら、AYA世代の患者さんやご家族が抱える身体の辛さや不安・悩みなどが少しでも軽減できるよう支援していきたいと思っています。何か気になることがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

緩和ケアチーム 一同

緩和ケア病棟

「最期まで自分らしく」過ごせるようサポートします。

がんになったとき、からだや心の苦痛を和らげる治療やケアがあることを知っていますか?

緩和ケア病棟は、がん患者さんの苦痛を取りのぞき、患者さんが「最期まで自分らしく」過ごせるように支援する場所です。全病室個室となっており、家族と過ごすことができるスペースも整備されています。私たちは患者さんと家族が可能な限り患者さんの希望に添った生活が送れるように支援し、ご家族と患者さんが穏やかで温かい時間を過ごせることを大切にしています。

緩和ケア病棟スタッフ一同

外来化学療法室

専門知識を習得したスタッフが患者さんに寄り添い、サポートしていきます。

外来化学療法室では、大腸がん、乳がん、肺がんの方を中心に年間約450件の抗がん剤治療のサポートをさせて頂いています。抗がん剤治療で一番心配なことは副作用のことだと思います。副作用は使用する薬剤によって様々な症状が出現しますが、予防方法もあります。予防することで副作用がかなり軽減できます。外来化学療法室では、専門の知識を習得したスタッフ6名が患者さんに寄り添い、少しでも気持ちが軽くなれるようにサポートしていきます。

心配なこと、不安なことがあればいつでもお気軽にご相談ください。

外来化学療法室スタッフ一同

薬剤部

お薬を通して支えます

薬剤師は、おくすりを通して、AYA世代のがん患者さんが安心して治療を受け、日常生活が送れるよう支えます。

治療中はいろいろな不安があると思います。治療中の不安がなくなるよう薬物療法や副作用の説明を行っています。薬物療法中のお困り事がありましたら薬剤師に相談ください。あなたらしく生活が送れるようサポートします。

薬剤部スタッフ一同

リハビリテーション科

歩みを、理想の歩みへ

生活環境が一変するなか、求められる身体機能の維持・障害の軽減を図り、活動性の高い生活が 送れるよう、理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士が介入します。また身体機能・日常生活動 作に関わる訓練と並行し心理・社会復帰の支援等、起こりうる課題の変化に応じた適応支援や家族へ の支援を含め、多職種と協働しつつリハビリとしての役割を担います。

リハビリテーション科スタッフ一同

緩和ケア ブログ一覧へ

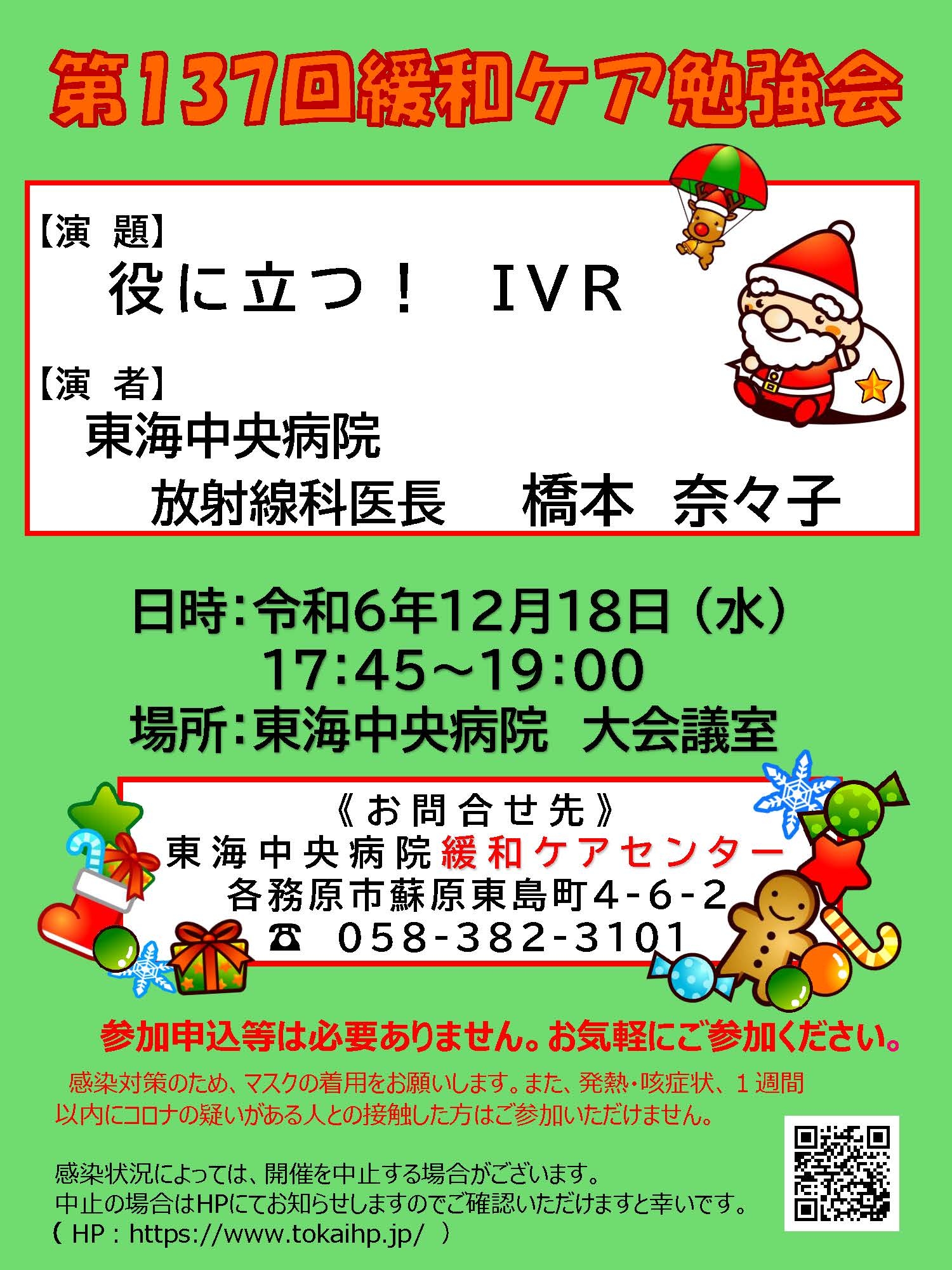

緩和ケア通信No.15《役に立つ! IVR》 2024.12.18

目次

12月の緩和ケア勉強会では、緩和ケア領域で利用されるIVR手技をいくつか紹介しました。

IVRはCTや超音波などの画像を見ながら、カテーテルや特殊な針を使って行う治療のことです。

動脈塞栓術(TAE)

古くから肝細胞癌治療として発達してきた手法ですが、抗癌剤を用いない"愛護的な塞栓"で、除痛効果がえられることがわかってきています。根治を目指すような"完全な塞栓"では、手技時間の延長や合併症のリスク増加の懸念がありますが、除痛を目的とした塞栓法や塞栓剤が検討されてきています。

有痛性骨転移に対するTAE & RFA

高い除痛効果と即効性が知られてきています。

胆道系IVR

腫瘍性閉塞はもちろん、術後の吻合部狭窄や結石性閉塞など、幅広い場面で有用です。Tube free の状態を目指すテクニックを紹介しました。

内臓神経ブロック

CT下で内臓神経叢を狙って穿刺し、神経叢を焼灼します。膵癌などの上腹部腫瘍によつ神経叢浸潤に有用です。早めに対応することが手技成功の秘訣です。

運動器カテーテル治療

ひどい五十肩を代表とする関節痛では、異常血管の増殖とともに知覚神経が異常発達していることがわかっています。異常血管を塞栓することで除痛効果を得ます。例えば五十肩であれば、3か月以上続く、夜も眠れないほどの痛みで、腱板損傷などの器質的な異常がない場合に適応を考えます。悪性腫瘍に限らず、痛みのない生活を目指します。

IVRの特性として、全身化学療法や全身麻酔での手術に比べ、身体への負担が軽いこと、手技時間が短く、効果発現も比較的短時間で得られることがあります。これらは緩和ケアに適した特性と言えます。終末期に限らず、闘病の様々な段階で介入し、QOLの維持・改善を目指していきましょう。

放射線科 橋本奈々子

緩和ケア ブログ一覧へ

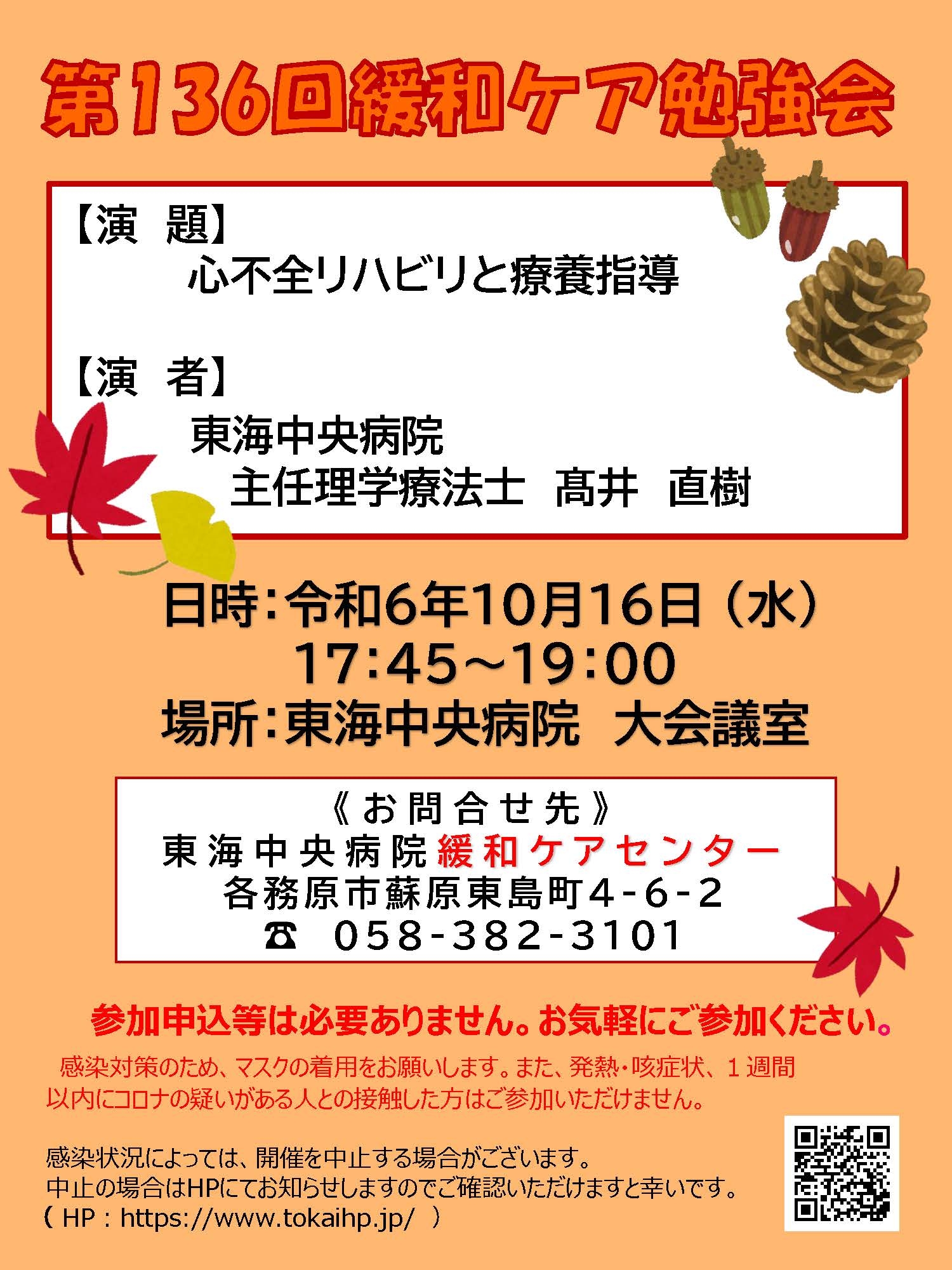

緩和ケア通信No.14《心不全のリハビリと療養指導》 2024.10.16

リハビリテーション科の高井です。10月の緩和ケア勉強会は、心不全のリハビリや指導、そして心不全の緩和ケアについてお話しさせていただきました。

心不全はなぜ起きるか?

心不全は突然発症する病気ではなく、生活習慣病や動脈硬化、器質的な心疾患がベースにある中で心不全状態に至ります。つまり、心不全状態のみを改善しても、根本である基礎疾患に対する治療や働きかけを行わなければ、再び増悪し入院してしまうことになります。心不全患者の再入院の原因を調べると、その半数以上が患者要因の増悪であることが分かっています。例えば、水分や塩分の摂りすぎ、内服忘れや中断、過活動、ストレスなどが原因として挙げられます。これらの原因については、患者さんが正しい知識のもとで気を付けながら生活することで、心不全による再入院の予防へとつながります。

つまり、患者さんに正しい知識を提供し、生活習慣を是正して頂くことが心不全治療の重要な部分であり、それらを担っているのが『心臓リハビリ』になります。

心臓リハビリはなにを行うのか?

心臓リハビリとは、運動療法、療養指導、カウンセリングなどを行い、身体機能の向上、再発予防や長期予後の改善、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上などを目指す包括的なプログラムです。心臓リハビリは医師だけではなく、看護師や理学療法士、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなどのコメディカルが中心となって実施します。特に心不全患者さんは多様な背景をもつことが多く、一人ひとりに応じた細やかなアプローチが必要となるため、多職種で共同して活動することが求められます。

より良い人生をすごすには

心不全は適切な療養行動をとることで進行を遅らせることは可能ですが、徐々に進行していく病気です。経過とともに病状は終末期を迎えることになるため、近年では心不全に対する緩和ケアが求められています。心不全においては病気の性質上、発症早期から広義のACP(アドバンス・ケア・プランニング 人生会議)を導入することが推奨されています。

心不全における療養生活では、生活の制限や不自由さが伴います。好きな食べ物や娯楽、嗜好品を我慢することが治療に繋がる一方で、その人らしさや、生きがいの喪失にも繋がってしまいます。

患者さんやご家族がどのような生き方や療養生活を望まれるかを十分に考えて頂く必要があるため、医療者は患者さんの意思決定支援をしっかりと行わなければなりません。適切な情報提供を行うとともに、患者さんの想いを聴き取り、療養生活に向けて支援していくことが大切です。

最後に

今後、心不全患者は爆発的に増加することが予測されており、心不全を合併した患者さんと関わることが増加すると思われます。心不全治療について適切な知識をもち、最高の誠意をもって最善の医療が提供できるように頑張りましょう。

(理学療法士・心臓リハビリテーション指導士・心不全療養指導士 高井 直樹)

緩和ケア ブログ一覧へ

ホスピス緩和ケア週間2024 開催しました。 2024.10.11

住み慣れた町で安心してくらせるための医療・ケア~ その人らしさを支える緩和ケア・地域医療を提供します

日本ホスピス緩和ケア協会・日本緩和医療学会・日本死の臨床研究会では、「世界ホスピス緩和ケアデー」である第二土曜日を最終日とした一週間(10/6~10/12)を「ホスピス緩和ケア週間」として、全国で緩和ケアの啓発普及活動を進めています。

東海中央病院ではイベントを開催します。このイベントを通して地域の方に緩和ケアを知っていただく機会となればと思います。

イベント内容

院内掲示およびお出迎えの様子

講演およびゴスペル合唱の様子

緩和ケア病棟見学の様子

講演:知ってください、緩和ケア

ホスピス緩和ケア週間

10月11日(金)開催予定、川端副院長の講演内容をご案内いたします。

A:日本ホスピス緩和ケア協会では2006年度より、「世界ホスピス緩和ケアデー(World Hospice & Palliative Care Day)」を最終日とした一週間を 「ホスピス緩和ケア週間」とし、緩和ケアの普及啓発活動に取り組んでいます。

2024年の「ホスピス緩和ケア週間」は10月6日(日)~12日(土)です。今回は緩和ケアについて、また東海中央病院での緩和ケアの活動について紹介いたします。

緩和ケア

Q:緩和ケアについて、はじめて聞く方にご説明ください。

A:がんによる心と身体の苦痛を和らげ、患者さんやそのご家族が、自分らしい生活を送れるようにする、それが「緩和ケア」です。

緩和ケアは病気を持った人生を、より良く生きるための医療です。緩和ケアの中には、命を終わらせるためにおこなう医療行為は一つもありません。

病気に対する積極的な治療はしませんが、体調を整え、辛い症状を取り去ることは、積極的におこないます。

緩和ケア外来

Q:緩和ケアのご相談、最初のステップである緩和ケア外来について教えてください。

A:緩和ケア外来は、通院中の患者さんに対して、主に院内の緩和ケアチームが行う外来です。入院中に緩和ケアチームの診療を受けていた患者さんも、退院後引き続き緩和ケア外来で診療を行います。

がんの治療が一段落しても、痛みやだるさが残ったり、病状の変化や生活について不安が生じることもあります。緩和ケア外来を定期的にあるいは必要に応じて受診することで、こうした苦痛を軽減できます。

外来診察日

|

受診をご希望の方は

☆当院へ受診中の方

主治医へ緩和ケア外来を受診したいとお伝えください。

☆他の医療機関へ受診中の方

主治医へ当院の緩和ケア外来に受診したい事を伝え、受診中の医療機関の地域連携地域連携を通して、緩和ケア外来の受診予約を取ってください。

緩和ケア病棟

Q: 緩和ケア病棟に入院するケースはどのような時ですか?

A:緩和ケア病棟では、手術や抗がん剤治療などで治すことが難しいと判断された患者さんの苦痛を積極的に和らげ、より良く生きるためのお手伝いをさせていただきます。

苦痛の緩和を専門的に行う医師と看護師が担当します。また、在宅で療養されている患者さんのご家族が、介護疲れ等で在宅介護が継続できない場合、一時的に患者さんの受け入れを行います。

|

病室 全室個室です |

ラウンジ テラスへ出られるようになっています。 |

|

家族控室 ご家族の方に休んでいただける和室のお部屋です。 |

介助浴室 病状に応じて、シャワー浴ができます。 |

東海中央病院緩和ケア病棟理念・全人的苦痛の緩和

|

・2011年1月1日 緩和ケアセンターを開設

・2011年12月1日 緩和ケア病棟を開棟

・全個室 20床(うち、無料個室:8床)

・医師:3名

・看護師:17名

・緩和ケアチーム 薬剤師:1名、PT:2名、

CNS:2名、精神科:1名、栄養士:1名

MSW:1名、リンク看護師:5名

緩和ケアチーム

Q: 緩和ケアチームとはどのような人たちですか?

A: 一人で抱え込まず、周囲の医療スタッフやご家族に相談ください。緩和ケアのスタッフは、患者さんの悩みや不安について、一緒に考え、納得できる選択をするために支援していきたいと思っています。

がん患者さんとそのご家族へ(いつかがんになるかもしれないすべての方へ)

Q:最後まで読んでくださった皆様に伝えたいことは何ですか?

A:がんになったとき、からだとこころの苦痛を和らげる、医療があります。 緩和ケアは、がん治療を充実させる大切な医療です。 苦痛が緩和することで、穏やかな時間ができます。「緩和ケア」は、がん患者さんが必要とする時に受けれます。 あなたの身近な人のために、「緩和ケア」を知ってください。

パネル展示

緩和ケアチームの活動内容

家族会

年間行事・季節の飾りつけ

緩和ケア病棟Q&A

緩和ケア病棟ってどんなところ?

緩和ケア ブログ一覧へ

緩和ケア通信No.13《がんに伴う症状緩和~悪心・嘔吐、便秘、食欲不振 ~》 2024.06.19

6月の緩和ケア勉強会では、『緩和領域における症状緩和~悪心・嘔吐、便秘、食欲不振 ~』と題して、がんの進行に伴う消化器症状の治療に使用する薬剤についてお話をしました。

① 悪心嘔吐

悪心・嘔吐の原因としては、化学的・消化器系・ 中枢神経などに大別できますが、がん患者に発症 しえる悪心・嘔吐の原因は必ずしも1つではなく、 複数が同時に存在することが多いのが特徴です。 悪心・嘔吐の症状緩和は、その原因を同定し、対応 した薬物療法の選択をすることが複数の臨床研究 で検証されています。

| 作用部位 | 臨床症状 | 薬剤例 |

|---|---|---|

| CTZ (ドパミン受容体拮抗薬) |

・持続的な悪心 | ハロペリドール プロクロルペラジン |

| 前庭器 (抗ヒスタミン薬) |

・動くと悪化 ・めまいを伴う |

ジフェンヒドラミン配合薬 ヒドロキシジン |

| 消化管 (消化管蠕動促進薬) |

・食後に増悪 ・便秘や消化管 ガスの増加 |

メトクロプラミド ドンペリドン |

| 複数の受容体 | 原因が複数または特定できない | オランザピン クロルプロマジン |

| CTZ、VC、消化管 (セロトニン5HT3受容体拮抗薬) |

化学療法、放射線療法などでのセロトニン遊離 | グラニセトロン パロノセトロン |

| 大脳皮質 | 予期性嘔吐 ・以前の経験で |

アルプラゾラム |

② 便秘

「便通異常症診療ガイドライン2023-慢性便秘症」が発刊され、「便秘」と「慢性便秘症」 が明確に定義されました。慢性便秘症治療の標準化を図るよう薬物治療フローチャートが 作成されています。オピオイド誘発性 便秘症に対しても、個別にフローチャ ートが作成されており、浸透圧性下 剤、刺激性下剤、ナルデメジン、ルビ プロストンが推奨されます。

近年新しい作用機序を有する治療薬 も開発され、便秘治療の幅が広がっ ていますが、薬価が高くなるため、患者 の経済状況も考慮しつつ、費用対効 果を踏まえて薬剤選択する必要があ ります。

| 分類 | 作用機序 | 薬剤 | 薬価 | 偏考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬 | 腸管でのオピオイド作用をプロックする | ナルデメジン (スインプロイク®) |

277.1円/錠 | 注意:血液脳関門不全 オピオイド使用者のみ便用可 |

|

| 浸透圧性 | 塩類性下剤 | 腸管内腔液の浸透圧を高めることで便へ水分を移行し、便を軟らかくする | 酸化マグネシウム | 5.7円/錠 1.56円/g |

注意:腎機能低下患者 定期的血清Mg測定推奨 |

| 糖類下剤 | ラクツロース | 4.9円/ml | 経ロゼリー剤のみ成人便秘適応有 他ラクツロース製剤は小児適応のみ |

||

| 高分子下剤 | ポリエチレングリコール (モビコール®LD6.9g、HD13.7g) |

LD 66.7円/包 HD 117.8円/包 |

LD1包 水60mlに溶解服用量が多く、溶解が必要 LD2包=HD1包 小児適応有 |

||

| 上皮機能受容薬 | クロライドチャネル アクチベーター |

小腸の水分分泌促進で軟便化と腸管バリア機能維持での腸管粘膜保護作用 | ルビプロストン (アミティーザ®) |

12mg 49.9円/錠 24mg 100円/錠 |

禁忌:妊婦 小腸での水分分泌に起因した悪心が若年女性に多い 粉砕不可(軟カプセル) |

| グアニル酸シクラーゼC受容体作動薬 | 小腸から大腸にかけての水分分泌促進による軟便化と求心性神経を介し大腸痛覚過敏を改善する | リナクロチド (リンゼス®) |

69.1円/錠 | 小腸~大腸での水分分泌促進 少ない錠数でコントロール可能 粉砕不可(吸湿) |

|

| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | 胆汁酸再吸収抑制により大腸の水分分泌促進と大腸蠕動の促進 | エロビキシバット (グーフィス®) |

84.2円/錠 | 食前20~30分前が効果が高い 胆道閉鎖、胆汁分泌が低下している患者では効果が得られにくい |

|

| 大腸刺激性下剤 | 大腸を刺激し腸蠕動運動を亢進 | センノシド | 5.1円/錠 | 頓用・短期間での使用にとどめる | |

| ピコスルファート | 7.6ml/個 | ||||

| 炭化水素Na・無水リン酸二水素Na坐剤 (新レシカルボン坐剤®) |

70.9l/個 | ||||

| 浣腸 | 直接的大腸刺激作用 | グリセリン浣腸 | 113.1円/60ml | ||

③ 食欲不振

悪液質とは、通常の栄養サポートでは完全に回避できず、進行性の機能障害に陥る、骨格 筋量の持続的な減少を特徴とする多因性の症候群をいい、終末期がん患者の30~40%、 特に膵臓がん、胃がんでは約80%に認められます。体重減少、食欲不振のみならず、悪心 嘔吐、味覚・嗅覚の変化、うつ・不安など様々な症状に繋がります。食欲不振・悪液質のマネ ジメントとして、薬物療法・栄養療法・運動療法の3つを医師・看護師・薬剤師だけでなく、管 理栄養士や理学療法士など多職種で集学的に介入することで、体重、身体機能、QOLの 維持改善、さらには治療継続、生存期間の延長に繋がるとされています。

(参考文献)がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン2017、便通異常症診療 ガイドライン2023 慢性便秘症(南江堂)、がん悪液質ハンドブック2019

(薬剤部 辻 若子)

緩和ケア ブログ一覧へ

緩和ケアについて 2024.05.20

第133回 緩和ケア勉強会の講演内容をご案内いたします。

テレビで、頻繁にがん保険のコマーシャルをやってますが、ご家族の中でがんに罹った方がいたり、将来の備えと安心のために、がん保険や医療保険に加入される方も多いと思います。

今回は、最新のケアやサポートについてご紹介したいと思います。

Q: がんに罹ったあとも豊かに自分らしく暮らしていくポイントはなんでしょう?

A: 「早期からの緩和ケアを受けて、よりよく生きる。」ことです。

Q: がん患者さんやご家族に、緩和ケアは一体なにを提供することができるのでしょうか?

A: 治療に専念する医師は、手術や化学療法、放射線療法などによってがんの完治や縮小を目指します。しかし、がんに罹ることは、診断を受けた当初から生活に大きな支障をもたらし、家族にもしばしば深刻な影響を及ぼします。緩和ケアはこのような療養生活の中で起こる様々な問題への対応を担ってきました。

Q: 療養生活の中で起こる様々な問題とは、かなり広範囲ですね!どのような内容ですか?

A: 緩和ケア外来に紹介を受けて来られたほとんどの患者さんは、「自分のがんはこんなにまで進行してしまったのか」と不安をかかえながら受診されます。これは無理もないことですが、緩和ケアは終末期に受けるケアであるという誤解と、緩和ケアの必要性を感じて紹介された主治医の意図を十分に理解されていないことからくると思います。そこで緩和ケアを診断の早期から受ける意義について考えてみたいと思います。

Q: 緩和ケアは終末期に受けるケアと誤解される患者さん多いようですね!緩和ケアを診断の早期から受けるメリットを教えてください。

A: 私たちはがんの診断を受けますと、まずがんの完治や縮小に向けて治療に入ります。一方療養生活においては、痛みなどの不快な症状、仕事の継続や病状の進展に対する不安・心配、ご家族の心労や療養場所の選択、そして治療費や福祉制度などの生活上の様々な問題に直面します。このように治療以外の多くの問題が緩和ケアの対象になるため、がんと診断された早期から緩和ケアが必要になります。

Q: 緩和ケアって、からだのケアだけでなく、心のケアも!生活のこと、仕事のこと、家族のこと。人生そのものですね。

なぜ、緩和ケアについて誤解が生じたのでしょう?

A: WHOは、緩和ケアを「治癒を目指す治療行為に反応しない患者に対するケア」と定義し(2002年改訂)、終末期の患者さんを対象としたため、診断の早期から緩和ケアを行うようになったのはまだ日が浅く、多くの患者さんが緩和ケアに紹介されると、自分はもう手遅れの患者なのだと不安になられるのももっともなことと思います。

Q: 20年前と今では取り組みが随分違うのですね!最新のケアやサポートについて教えてください。

A: 当院の緩和ケアの提供は、緩和ケア外来、緩和ケアチーム、緩和ケア病棟にボランティアの協力によるデイケアを含めた体制で行い、他の医療機関や在宅ケア医と協力して緩和ケアを進めています。そして患者さん・ご家族の様々な問題に対処するため、医師、看護師、薬剤師、栄養管理士、理学療法士、リンパ浮腫療法士、医療ソーシャルワーカーなどの多くの職種がチームを組んで対応しています。

Q: 東海中央病院の多くのスタッフ、そしてボランティアさん。クリニックや在宅ケアの先生との連携。色々な方に支えられているのですね。

どこに相談すればいいのですか?

A: 早期からの緩和ケアにおいて緩和ケア外来は大きな役割を果たしています。外来では患者さんの病状や治療に対する希望など、療養上の問題を把握するとともに、緩和ケア病棟と連携し、ご家族の介護負担の軽減のためのレスパイト入院や、病状悪化の際の入院などに対応しています。このようなバックアップ体制があることは、患者さん・ご家族が日常生活を送るうえでの安心感につながります。

Q: 最後まで読んでくださった皆様に抱負をお伝え下さい。

A: 患者さんには、病人としてではなく、病を持ちながらしっかりと自分の生活をしていく生活者として、地域において安心安全に暮らしていただけるように努めていきたいと思っています。

緩和ケア ブログ一覧へ

AYA WEEK2024 in 東中 開催しました。 2024.03.10

東海中央病院では、3月2日から3月10日までAYA WEEK2024 in 東中を開催し、応援フラッグを制作して1階待合ホール、エレベーター横にて展示しました。

知ろう、一緒に。

AYA week

~AYA世代の"がん"について想う1週間~

AYA WEEK 2024公式ホームページはこちらのリンクボタンよりご覧ください。

当院のAYA世代の"がん"について携わるスタッフの応援メッセージをご紹介いたします。

緩和ケア病棟

「知ろう、一緒に。」

「誰かが、誰かの勇気になる。」

「今知ることで、変わることがある。」

AYA世代とは、15歳から39歳の若い世代。

勉強、恋愛、遊びや働き方・・

生き方の選択肢が広がり、

変化が大きい世代だからこそ、 いろんな可能性がある。

AYA世代にも"がん"があります。

AYA世代でがんになった方やその家族が少しでも過ごしやすい社会になるために・・・

そして、がんという病気は、いつ、誰がなってもおかしくない病気であり、誰も悪くないということを、知ってもらいたい。

AYA世代の経験や気持ちを自分ごととして感じ、考えることが、がんを携えて生きるAYA世代へのいちばんの応援と思っています。

緩和ケア内科

「私たちは、若いがん患者さんの支援を行っています。体のこと、心のこと、家族や友達のこと、仕事のこと... いつでもご相談ください。」

緩和内科医師

「症状緩和のみならず、和やかな関係を作れるように つとめます」

緩和内科医師

外科外来

「1人で悩まずにいられるように、力になれるように、私たちも頑張ります!!」

外科医師

リハビリテーション科

「穏やかな日々が過ごせますように。」

リハビリテーション科スタッフ

「1人じゃないです。みなさまが笑顔で すごせますように。」

リハビリテーション科スタッフ

「ちいさなこと、おおきなこと、どんなことでも声に、言葉で伝えてください。抱えないで、みんな待っています。」

リハビリテーション科スタッフ

「私たちがいます。いつでも頼ってください。」

リハビリテーション科スタッフ

薬剤部

「自分らしく 笑顔で過ごせるように AYA世代の皆さんを応援しています 薬での悩みは薬剤師にご相談下さい」

薬剤師

「AYA世代の皆さんを応援しています。あなたらしく過ごせるますように。」

薬剤師

看護部長室

「治療や生活のことなど 気になることは、ぜひお聞かせ下さい。一緒に解決できるようにかんばります!!」

がん専門看護師

緩和ケア ブログ一覧へ

No.12 スキンケア 2024.2.21

2月の勉強会では、スキンケアというテーマで褥瘡の予防、治療、ケアについてお話しさせていただきました。

褥瘡は「床ずれ」ともいわれているのはみなさんご存じと思います。寝たきりなどによって、体重で圧迫されている体の一部(特に骨の出っぱっているところ)の血流が悪くなったり滞ることで、その部分の皮膚が赤くなったり、皮膚がめくれてしまったり、もっと深い傷になってしまうことです。

なぜ褥瘡ができてしまうのか

健康な人は寝ているとき無意識に寝返りをうったり、椅子に座っているときは座りなおしたりして同じ部位に長時間の圧迫が加わらないようにしています。しかし、病気のため自分で体を動かすことができない方は、同じ部位が長時間圧迫され皮膚や組織に十分な栄養や酸素が行き渡らなくなり「褥瘡」になってしまいます。褥瘡は長時間の圧迫だけでなく、栄養状態が悪かったり、高齢や浮腫で皮膚が脆弱になっていたり、抗がん剤やステロイド治療をしているなど様々な危険因子があるとなりやすいため、そのような方は特に注意が必要です。

褥瘡にならないようにするためには

ベットのマットレスは体圧分散のあるものを選択します。危険因子がある場合はエアーマットレスをお勧めします。次に、長時間同一部位の圧迫を避けるための体位変換を行います。体位変換を行うときに注意することは、摩擦とずれを起こさないことです。2人で行ったり、スライディングシートを使用することをお勧めします。

スキンケア

次に、①清潔(洗浄)、②保湿、③保護の3つを行ってください。この3つを行うことで皮膚の生理機能を良好に維持するまたは向上させます。皮膚は体を守ってくれる臓器です。皮膚が強くなれば褥瘡ができにくくなります。

①清潔(洗浄)は、洗浄剤を使用し洗い流します。皮膚に悪影響を与える刺激物や異物、感染源を除去します。

②保湿で角質層の水分バランスを整え刺激に強い皮膚にします。クリームを塗って保湿します。さらに

③保護で皮膚に悪影響を与えるものの接触を回避します。撥水性のある用品を使用します。

当院では、保湿と保護の両面からプロペトを使用しています。その他には、栄養管理を行い低栄養状態であれば改善することが必要です。

手早く行える処置方法

がんの終末期の患者さんは、がん悪液質症候群によって、るい痩による病的骨突出、皮膚のたるみ乾燥、浮腫など様々な身体症状が出現し、活動性や可動性が低下します。また、疼痛により有効な体位変換ができず、褥瘡が形成してしまったり、一度形成された褥瘡が悪化してしまうことも多いです。リスクを予想して早めの予防対策を行う、体位変換は痛み止めが効いているときに行う、手早く行える処置方法の検討などを考慮する必要があります。

最後に

褥瘡を予防する方法は多方面から多職種で考える必要があります。困ったことがあれば相談してください。そして、その患者さんに合った褥瘡予防方法を一緒に考えていきましょう。

(皮膚・排泄ケア認定看護師

副看護師長 稲垣牧子)

緩和ケア ブログ一覧へ

No.11 その人らしい暮らしの支援 ~訪問看護の現場から~ 2023.12.20

12月の勉強会は「その人らしい暮らしの支援~訪問看護の現場から~」というテーマでお話をしました。緩和ケアとターミナルケアにおいては、病気の治癒が望めないと判断された時期から人生の最期を迎えるまでの間、人間らしくすごしていくことを目的としています。

各務原市の人口の推移

各務原市は市政60周年。60年前と比較し人口は約2倍。現在90歳以上の方が2,100人、20年後には5,000人を超える見通し(人口は変わらない)です。ニーズも多様化することが予想されています。

岐阜県令和元年度県政モニターアンケート

療養の希望場所においては63.3%の方が自宅等で過ごしたいと希望される一方で、最後まで自宅で療養することが可能かどうかにおいては63.6%の方が困難であると回答されています。その理由として、家族への負担と居住環境が整っていないという療養環境の課題、症状が急に悪くなった時の対応が不安、かかりつけ医がいない、24時間相談にのってくれるところがない、訪問看護が整っていないというインフラの課題があります。

人間らしくすごしていくこと

人間らしくすごしていくために、意思決定支援は重要です。気持ちは揺らぐことを前提として、納得できる生き方=納得のできる選択ができることが重要です。特に人生の最終段階においては、何が正解なのかわからず、選択のやり直しができないことが多いです。だからこそ「納得のできる選択」がより重要になります。人生会議が人生決議にならないように「何を選んだ」よりも「どう選んだか」の支援をさせて頂いています。意思決定支援のツールとして、各務原市では今後の治療・ケアについて患者さん・ご家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス【ACP(Advance Care Planning:アドバンス・ケア・プランニング)】の前段階として、【ALP(Advance Life Planning:アドバンス・ライフ・プランニング)】人生アルバムを作成して出前講座を実施しています。

在宅医療という選択肢

通い(外来)から、入院、そして在宅とお身体の状況に応じて、必用な医療・福祉サービスを受けることができます。在宅においては専門的な知識を持つ医療職・介護職が連携して自宅等を訪問させて頂くことができます。訪問看護では、かかりつけ医の指示を受けた看護師やセラピスト(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が、病気や障がいを持った人の住み慣れたご家庭などに訪問し、その人らしく過ごせるように看護ケア(健康状態の観察、病状悪化の防止、身体の保清、排泄介助と指導、療養生活の相談やアドバイス、医療機器の管理、リハビリテーション、緊急時の対応、ご家族等への介護指導や相談、多職種との連携、意思決定支援)を提供したり、医師の診療の補助(例:採血、点滴、薬剤の管理、床ずれの処置と予防など)をし、療養生活を支援しています。

(みんなのかかりつけ訪問看護ステーション

事業所長塚原稔世様)

緩和ケア ブログ一覧へ

No.10 終末期における 呼吸リハビリテーション 2023.10.18

10月の勉強会は「終末期における呼吸リハビリテーション」というテーマでお話をしました。

呼吸リハビリテーションとは、「呼吸器に関連した病気を持つ患者さんが、可能な限り疾患の進行を予防あるいは健康状態を回復・維持するため、医療者と協働的なパートナーシップのもとに疾患を自身で管理して、自立できるよう生涯にわたり継続して支援していくための個別化された包括的介入である。」と新しく定義されております。定義には、「予防」、「自己管理」、「健康増進」、「行動変容」が加えられ、双方向性の医療の概念も重要とされております。

終末期における呼吸リハビリテーションでは、トータルペインや呼吸困難、咳嗽の軽減に加えて、廃用、関節拘縮や褥瘡等の予防を目的に実施されます。

主な手技としては、運動療法(全身持久力・筋力トレーニング)、コンディショニング、ADLトレーニングにより構成されます。

運動療法は、呼吸リハビリテーションの中核となり、終末期においても病態に合わせて継続しやすい負荷量(低負荷)を選択します。

コンディショニングは、終末期において特に推奨されるアプローチであり、呼吸や身体の状態を整え運動療法を効率的に行うこと、患者さんの意欲向上や運動に対する不安感軽減などの精神・心理的な介入としての役割もあります。またコンディショニングは、呼吸練習(口すぼめ呼吸、呼吸同調歩行、腹式呼吸等)、リラクセーション、安楽な体位、胸郭可動域練習、排痰法、送風療法等があり、吸入薬等への服薬アドヒアランスの向上等も含まれます。

ADLトレーニングでは、日常生活における呼吸困難の軽減と、動作遂行能力・QOL向上を目指します。主に、筋力強化や 柔軟性等運動機能に対するアプローチと、呼吸困難を軽減するための動作パターンと呼吸のトレーニングや道具の工夫を含めた環境整備等の生活機能に即したアプローチの二本柱で構成されます。

呼吸リハビリテーションは、生涯にわたり継続して介入され、適応となる全ての患者さんに導入されることが望まれます。呼吸困難の軽減、身体活動や健康状態及びQOLの向上・維持を主な目標として、急性期・回復期・維持期(生活期)・周術期を含むシームレスな介入です。アドバンス・ケア・プランニングに従って終末期まで継続され、症状緩和の重要な柱となります。患者さんが疾患や治療などにより様々な影響がある中で、自分らしい生活・人生を考え歩もうとすることを他職種やご家族と連携し支援できる体制が重要となります。

(リハビリテーション科 主任理学療法士

福田 啓太)

緩和ケア ブログ一覧へ

ホスピス緩和ケア週間2023開催しました。 2023.10.12

日本ホスピス緩和ケア協会・日本緩和医療学会・日本死の臨床研究会では「世界ホスピス緩和ケアデー」を最終日とした一週間を「ホスピス緩和ケア週間」として 毎年、全国で啓発普及活動を進めています。

東海中央病院では「住み慣れた町で安心してくらせるための医療・ケア、その人らしさを支える緩和ケア・地域医療を提供します」をテーマに掲げ10月12日(木)当院大会議室にて、ホスピス緩和ケア週間2023講演とライアー演奏を開催しました。

緩和ケアボランティアさんと各務原市のキャラクター「ららら」ちゃんでお出迎えしました。

ライアー演奏

みなさんは

ライアーという楽器を

ご存知ですか?

今日は、緩和ケア病棟での演奏でお世話になっております、村上さんと白鳥さんにライアー演奏を演奏して頂きました。

とても優しい

音色でした♬

皆さまご参加下さり、ありがとうございました。

緩和ケア ブログ一覧へ

No.9 慢性便秘症と緩和ケア 2023.08.16

8月の勉強会は「慢性便秘症と緩和ケア」というテーマでお話させていただきました。まずは便秘症について、次に便秘症の治療法、最後に緩和ケアにおける便秘についてお話させていただきました。

慢性便秘症について

便秘症についてのガイドラインはいままでは2017年に発行された「慢性便秘症診療ガイドライン」に従って診療を行っておりました。発行後にも便秘の新薬が登場し、新たなエビデンスをもとに2023年7月に「便通異常症診療ガイドライン2023慢性便秘症」が発行されました。医学的における定義は、「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便、排便回数の減少や、糞便を快適に排泄できないことによる過度な努責、残便感、直腸肛門の閉塞感、排便困難感を認める状態」とされております。慢性便秘症はQOLを低下させたり、心血管疾患の発症・死亡リスクの増加などに関与します。また聴講者の方からも教えていただいたのですが、認知症の発症リスクにも関与しており、便秘のコントロールがいかに重要であるかが伺えます。

慢性便秘症の治療

治療には大きく薬物療法と非薬物療法に分けられます。生活習慣の改善で効果が得られない場合は薬物治療を検討しますが、まずは浸透圧性下剤を使用します。効果が乏しい場合にはここ5-6年で発売された、胆汁酸トランスポーター阻害薬などの新薬を考慮したり、消化管運動機能改善薬、漢方なども併用したりと、今回のガイドラインでは新薬も含めた治療のフローが詳細に記載してありました。

緩和ケア領域における便秘

緩和ケア領域における便秘の分類としては、

①癌の直接の影響

②癌の2次的な影響

③薬剤性

④癌以外の併存疾患 が挙げられます。

癌患者さんでは疼痛コントロールとしてオピオイドを使用するケースもあり、オピオイド誘発性便秘の約半数が便秘は発症するデータもでています。オピオイド誘発性便秘症は、オピオイドが腸管に存在するμ受容体に結合することで、消化液の減少、蠕動運動の減少、腸管内容物の輸送遅滞、肛門括約筋の緊張によって便秘を引き起こします。先のガイドラインでもオピオイド誘発性便秘症の記載はあり、スインプロイクを始めとした投薬にてコントロールを図ります。全身状態によっては内服困難な患者さんもみえるため、状態に合わせて腹部マッサージ、温罨法、ツボ刺激、姿勢の工夫なども重要です。また排便自体にストレスがかかる動作となる場合もあり、プライバシーや導線の確保、衛生面への配慮など多職種にわたる情報共有も必要となってきます。

最後になりますが、今回の発表をさせていただきました川端緩和ケア センター長ならびにスタッフの方々に感謝申し上げます。またご聴講にきていただいた方も8月の暑い中ご参加くださりありがとうございました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

(消化器内科部長 小林健一)

緩和ケア ブログ一覧へ

No.8 若年(AYA世代)がん患者の緩和ケア 2023.06.21

6月の勉強会は「若年(AYA世代)がん患者の緩和ケア」というテーマでお話をしました。 「AYA (Adolescent and Young Adult) 世代」とは、思春期〜若年成人(高校生~40歳 程度まで)のことです。この世代は、小児から成人へと移行していく時期であり、家族以外の人との親密な関わりを通して、自己のアイデンティティを確立しながら、親から自立し、生活の中心を家庭から社会、そして新しい家庭へと移行させていく大きな転換期です。また、就学や就労、結婚や出産、育児といったライフイベントが起こる時期でもあり、このような多感な時期にがんと診断されると、心や身体にさまざまな影響を受けます。

AYA世代がんの特徴

日本では、毎年約2万人のAYA世代が、がんを発症していると推定されています。これは、 1年間でがんを発症する患者さん全体の約2%にあたります。年代別にみると、15~19歳で約900人、20代で約4,200人、30代で約16,300人です。(2017年)。AYA世代には、小児で発症することが多いがん(白血病、生殖細胞から発生する胚細胞腫瘍・性腺腫瘍、リンパ腫、脳腫瘍、骨腫瘍など)と、成人で発症することが多いがん(乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がんなど)の両方の種類が存在します。がんの種類によっても異なりますが、AYA 世代がんの治療成績は、ほかの年齢層よりも良くないといわれています。

その理由として、

① 患者さんの数が少ないため、治療方法の開発が遅れている

②高齢者に比べて、進行の早いがんが多い(がんの生物学的相違)

③がんになることが少ない世代であるため、患者さんも医療者もがんを疑おうとしなかったり、自身の生活や仕事を優先して、医療機関への受診が遅れがちになる、

などが考えられます。

患者さんをとりまく環境

思春期(A:Adolescent) 世代では、がん治療により、学業や就労が遅れたり、中断するなどの影響を受け、人生設計の変更を意義なくされる可能性があります。若年成人(YA: Young Adult) 世代では、がん治療により、仕事や子育て、介護への影響が不可避となります。こうした問題による不安から、精神的ストレスを抱える患者さんも少なくありません。また、がん治療は、不妊のリスクを伴うため、生殖年齢にあるAYA世代がん患者においては、将来の挙児希望にも配慮が必要です。経済面では、18歳未満の発症の方には小児慢性特定 疾患、40歳以降では介護保険といった公費負担制度がありますが、AYA世代の患者さんにはこうした制度がないため、経済的負担が大きいという問題があります。

当院の緩和ケアチームの取り組み

平成30年度より、第3期がん対策推進基本計画に基づき、国として本格的なAYA世代のがんへの取り組みが始まりました。当院の緩和ケアチームでも、院内または近隣施設と連携し、AYA世代の患者さんの身体や心のケア、家族支援、学業や就労支援、妊孕性、経済的問題についての相談など、患者さんの個別のニーズに合わせた支援を行っています。患者さんが、がんの治療をしながら、その人らしく生活を送ることができるように、他職種で協力して支援を行っています。緩和ケアは、がんと診断された時から、どなたでも、いつからでも受けることができます。がんに関することでお困りのことがありましたら、何でもご相談ください。

(緩和ケア内科医長 大沼紗希子)

緩和ケア ブログ一覧へ

No.7 腎不全領域の緩和ケア 2023.04.19

5月の勉強会は「腎不全領域の緩和ケア」というテーマでお話をしました。緩和ケアといいますと、これまでは癌領域に限定されてきました。しかし、終末期という視点で見れば癌も非癌も緩和ケアが必要です。私たち急性期病院の腎臓内科医師は、患者の終末期への対応は不慣れです。透析治療という手段があるため、透析すれば患者は楽になるし、自分たちの仕事もその時点で一区切りと考えがちでした。そうして、透析をすることが出来なくなった患者と向き合ってこなかったのです。

透析をしてきた患者にも、腎不全末期の患者にもやがては透析治療を出来なくなるときがやってきます。こうした患者の苦痛にどのように向き合っていくか。いつまで透析を継続していくか、非常に難しい課題です。「保存的腎臓療法=Conservative Kidney Management」(以下CKMと記載します)という概念は最近出てきた言葉です。透析治療によらず薬物療法で様子を見ていく方法です。尿毒症状を改善することは出来ませんが、投薬調整や患者との面談を通して尿毒症状を軽減していくことが期待されます。日本では未だ治療として確立はされておらず、腎代替療法選択の場において、このような治療を提案することもまだ憚られる状況です。患者にとっては医者から見放されたと感じるかもしれず、医療者も透析治療に頼らずに患者をケアしていくことに慣れていないからだと思います。

緩和ケアもCKMも単なる治療法ではなく、一つの文化と言えます。新しい文化を受け入れるのには相応の時間がかかることも覚悟しなくてはなりません。これを機会にこうした治療概念に腎臓領域以外の医療スタッフの方々も興味を持っていただけたらと思います。

もちろん、比較的若く、腎臓疾患以外に併存疾患もほとんどない患者には透析治療を第一に勧めます。しかし、高齢者でかつ併存疾患も進行していたり、あるいはサルコペニア、低栄養が進んでいるような患者においては、透析治療を導入しても、他の疾患が進行したり、寝たきりの状況が改善されない可能性が出てきます。このような患者たちには透析をすることのメリット(尿毒症状の改善、浮腫の改善、呼吸状態の改善)とデメリット(透析治療により一日の大半が治療に拘束されること、血管の手術やカテーテル埋め込み手術が透析には必要であること)を説明した上で透析治療を行うかどうかを検討する必要があります。

透析治療は一度始めるとやめられない、という考えが昔からありました。しかし、今はそういう時代ではありません。状況に応じてやめたかったらやめる、患者の意思を繰り返し確認する作業を怠ってはいけません。勿論、今透析治療を日々受けている患者にも治療を中断する権利があります。ただ、中断することにより患者が被る苦痛も理解した上で透析継続するかどうかを話し合う必要があるということです。

これまで、阿吽の呼吸で透析の開始や中断が行われてきました。これからは、患者の意思を最大限尊重し、透析を継続するかどうかをそれぞれの患者において決めていく必要があります。透析患者のアドバンスド・ケア・プランニングもこうした視点から進めていく必要性を感じています。

私たち腎臓内科医もこれまで目を背けてきた尿毒症死や透析治療の見合わせと向き合っていかなければならなくなりました。時代は確実に変わってきていると感じています。

(血液透析科部長 重本 絵実)

緩和ケア ブログ一覧へ

緩和ケア病棟の施設紹介 2022.11.09

すっかり秋らしくなってきました。

もう11月。カレンダーもあと1枚です。

時間のたつのは早いですねえ。

今回、緩和ケア病棟の動画を作成しました。

病室や病棟の様子を紹介しています。

是非、ご覧ください。

緩和ケア病棟 副看護部長 澤井 美穂