2025年 TC年間ブログ

2025年01月01日 お知らせ

- 2025.12.23ブログ

- クリスマスイベントを開催しました

- 2025.12.18ブログ

- 病棟のクリスマス会

- 2025.12.12ブログ

- 加茂農林高校の生徒が育てたお花を販売しました

- 2025.11.18ブログ

- こどもたちが描くウォールペイント

- 2025.11.14ブログ

- 世界糖尿病デーイベント開催いたしました

- 2025.11.05ブログ

- 各務原市消防本部と集団救急事故等対応訓練を実施しました

- 2025.11.02ブログ

- 腎臓病教室を開催しました

- 2025.10.21ブログ

- イオン各務原 Health & Wellness Stationへの出展をしました

- 2025.10.11ブログ

- すこやかセミナーを開催いたしました

- 2025.10.04ブログ

- 各務原市福祉フェスティバル2025に参加しました

- 2025.09.12ブログ

- ワッフル販売イベントにお越しいただきありがとうございました

- 2025.09.01ブログ

- 急変時の初期対応について学びました

- 2025.08.28ブログ

- 令和7年 地域医療を支える人づくり事業を開催しました

- 2025.08.20ブログ

- ドーナツ販売盛況に終わりました!

- 2025.07.16ブログ

- 七夕の短冊をご祈祷いたしました

- 2025.05.01ブログ

- 医療器械管理室の仕事~医用テレメーターの管理編~

- 2025.03.26受診される方へ

- 「頭痛・もの忘れ外来」新しい抗アルツハイマー病治療薬

- 2025.02.05ブログ

- NCPR Pコースを実施しました

- 2025.02.03お知らせ

- 東海中央病院が胃癌学会「認定施設B」に認定されました

2025年 TC年間ブログ 一覧へ

クリスマスイベントを開催しました

令和7年12月23日、院内デイケアのクリスマスイベントが開催されました。

ボランティアの方の二胡やギター、ハンドベルの美しい演奏を参加者の皆さんと聴くことができました。

演奏も誰もがが歌いやすい演歌やクリスマスソングなどバラエティーに富んだ演目でした。

一緒に歌ったり、最後は参加者の皆さんもハンドベルの演奏をして楽しい時間になりました。

クリスマスまでもう少し!こういったクリスマスのイベントや街のイルミネーションを見ていると待ち遠しくなってきますね。

病棟のクリスマス会

令和7年12月18日、東5階病棟でクリスマス会を行いました。

お客様は東5階病棟の患者さん。にぎやかな音につられて、足をとめる患者さんも多く、最後は会場からあふれるほどでした。

東5階病棟のスタッフが会のために練習した歌やピアノ、踊りに合わせて楽しいひと時をみんなで過ごすことができました。

最後は、看護師長がサンタさんに変身して、ツリーの飾りを患者さんにプレゼントしました。

患者さんが飾り付けたクリスマスツリーは飾りでいっぱいでとても素敵になりました。

皆さんがよいクリスマスを迎えられますように!

加茂農林高校の生徒が育てたお花を販売しました 2025年12月12日

加茂農林高校の生徒さんが自分たちで育てたお花を販売しました。

シクラメン、シンビジウム、ポインセチアなど冬を彩る美しい花に、思わず来院された方々が足を止め、ブースは終了までにぎわっていました。

12月19日(金)9:10~12:10にも同様のイベント販売を実施する予定です。(受診等しなくても購入できます。)

こどもたちが描くウォールペイント 2025年11月18日

当院内の保育所(パンダ)の壁に絵を描きました。参加してくださったのは、院内保育所(パンダ)に通うこどもたちとお母さん、お父さんたち。

まず、藤原病院長が壁にこどもたちが描きやすいように土台の絵を描き、その上からこどもたちが思い思いに筆を走らせていきました。

みなさんの塗った色が混ざり合って素敵なウォールペイントになりました。

当院は医療とアートを結びつけるような取り組みを今後も展開していきます。

(藤原病院長が事前に描いたウォールペイント)

各務原市消防本部と集団救急事故等対応訓練を実施しました 2025年11月15日

令和7年11月5日(水)に各務原市消防本部と集団救急事故対応訓練を実施しました。

今回は、バス一台が横転したという想定で訓練が行われました。

当日その場で知らされた情報をもとに患者を受け入れていく、実際に即した訓練になりました。

次々と救急に運び込まれる患者を様々な職種のスタッフが、それぞれの役割を確認しながら対応していくことができました。

不測の事態が起きた際にも、頼れる病院であるように今後も努力していきます。

世界糖尿病デーイベント開催いたしました 2025年11月14日

11/14(金)世界糖尿病デーイベントを開催いたしました。たくさんの方にご来場いただきました。ご来場いただいた皆さまありがとうございました!

世界糖尿病デーとは、世界に広がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機関)が制定したものです。この日はインスリンを発見したカナダのバンティング博士の誕生日でもあります。

当院でも毎年この世界糖尿病デーに合わせてイベントを開催しています。

今回は、様々なイベントを企画しました。内分泌・糖尿病内科の医師がお答えする医療相談、血糖値測定、食事内容を管理栄養士と考えるカードバイキング、セルフフットチェック、足の指先でビー玉をつかむビー玉つかみ、理学療法士と一緒に行う家でできるちょこっと運動、糖尿病〇✖クイズ、姿勢をチェックするTANO...皆さまはどの企画が一番面白かったでしょうか?

また、最後は藤原病院長の挨拶の後、内分泌・糖尿病内科医長の田牧医師が糖尿病と運動に関する講演を行いました。

どのような薬も運動ほど様々な効果があるものはない、という講演内の言葉が印象的でした。運動を生活に取り入れるのは中々ハードルが高いですが、ほんの少しだけ歩く距離をふやしたり、家ですきま時間にできる体操をしたりするだけでも効果はあります。

この機会にご自身の生活習慣を考えてみる機会になればスタッフ一同とても嬉しいです。

来年以降もこのイベントは続けていく予定です。また皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

腎臓病教室を開催しました 2025年11月2日

令和7年11月2日(日)に腎臓病教室を開催いたしました。

腎臓病について理解を深めていただく機会として、慢性腎臓病の患者さんとご家族を対象にした今回のイベント。

病気について、生活習慣・食習慣について、運動療法についてを医師、管理栄養士、看護師がそれぞれ講義しました。

運動療法については実際に一緒に体を動かして運動をすることができました。

東海中央病院はこれからも患者さんや市民に皆さんに向けたイベントを積極的に開催していきます。是非ご参加ください。

イオン各務原 Health & Wellness Stationへの出展をしました 2025年10月21日

令和7年10月21日(火)にイオン各務原で開催された Health & Wellness Stationに出展いたしました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました!

当院は「TANO」と、理学療法士による姿勢に応じた運動のレクチャーを行いました。

「TANO」は最新モーションキャプチャー技術を利用した姿勢・運動測定から、結果に合わせた運動を行うことができるシステムです。

ご来場いただいた方が、他の方の運動や結果に拍手を贈る場面も多くみられました。

また、理学療法士から結果をもとにした運動をレクチャーするブースでも、列ができ、みなさんの運動や姿勢についての意識に高さに驚きました。

これからも東海中央病院は「TANO」を通じたイベント出展を行っていく予定です。また、東海中央病院にご来院いただき、「TANO」を使用していただく機会も積極的に作っていこうと思います。

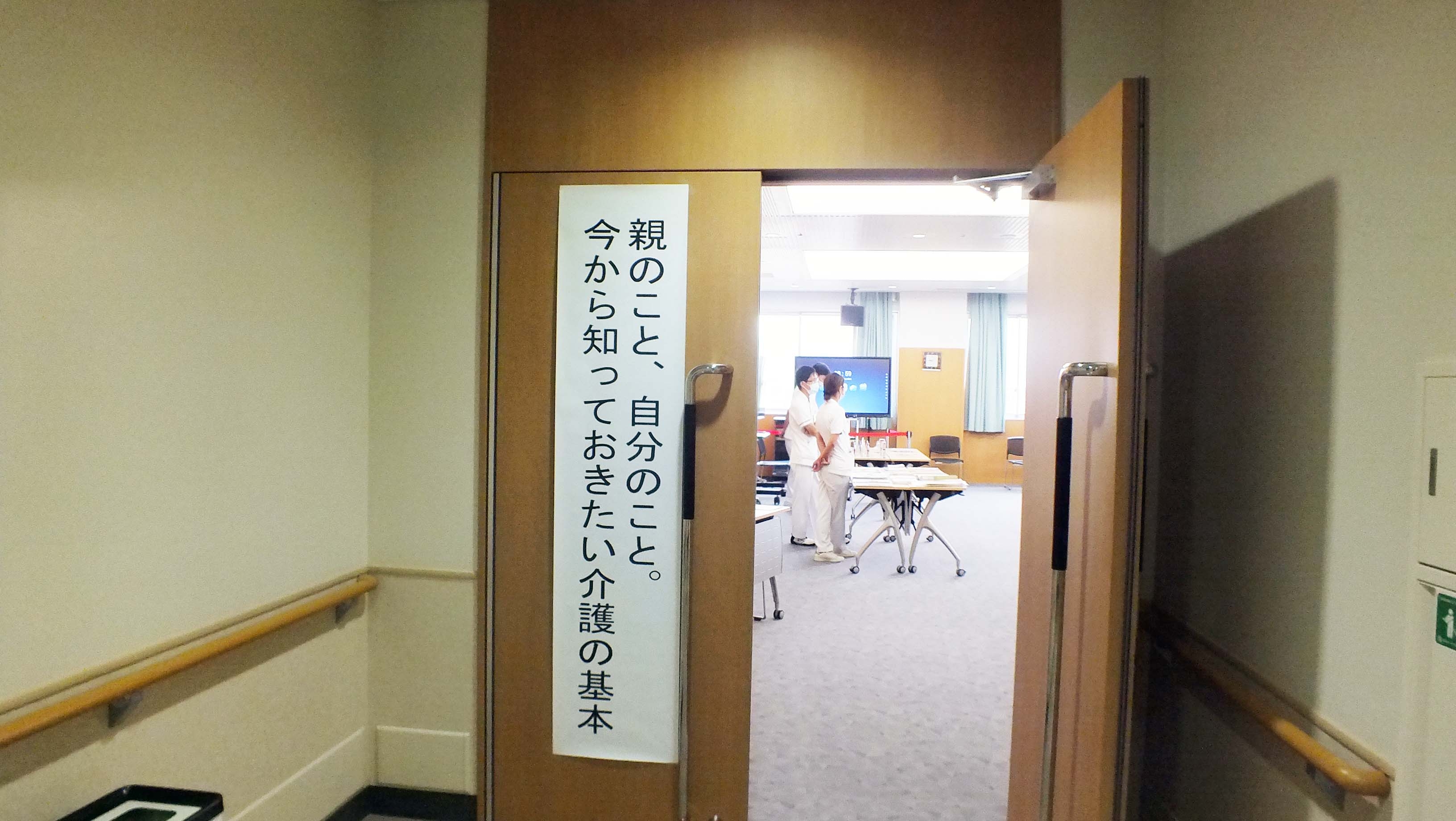

すこやかセミナーを開催いたしました 2025年10月11日

令和7年10月11日(土)に、市民の皆さまに向けたイベント「すこやかセミナー」を開催しました。今年のテーマは「親のこと、自分のこと。今から知っておきたい介護の基本」でした。

当日は、介護食や介護に関するリーフレットを手に取っていただけるブースも設けました。

介護保険について知ろう

最初は廣田医療ソーシャルワーカーによる講演でした。「知っておきたい介護保険のこと」というテーマをご講演いただきました。

医療ソーシャルワーカーについて

医療ソーシャルワーカーとは社会福祉士、または精神保健福祉士の資格を有した医療機関における、唯一の社会福祉職です。患者さんやそのご家族の方々が抱える、経済的・心理的、社会的問題の解決、調整を援助します。

当院でも、入院や退院における支援や、来院される方への相談窓口等、様々な場面で活躍しています。

講演について

要介護認定の流れや、介護保険のサービスで受けられる補助の内容を事例を交えて分かりやすくお話していただきました。認定の度合いにより、様々なサービスを受けることができることに驚きました。ただし、基本的に申請をしなくてはサービスを受けることができないので、制度についての知識を持っていることがとても大切になります。ご自身や、ご家族に適した介護サービスの使い方、施設の選び方...考えることはたくさんありますが、「制度の中でこういうことができる」ということを知っておけば選択肢も広がります。

もしも介護のことを相談したいな、という方は地域包括支援センターへ相談してみてくださいね。

介護する時のからだの使い方を知ろう

もうひとつの講演は篠田リハビリテーション士長(理学療法士)による講演でした。「実践 今日からできる移乗・移動介助のコツと体の使い方&腰痛予防体操」というテーマでご講演いただきました。

リハビリテーション科について

当院のリハビリテーション科には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格を持つスタッフが在籍しています。主に治療を受けられた方へリハビリテーションを行っています。様々な疾患を持ってみえる患者さんに個別にリハビリテーションプログラムを作成し実践します。また、入院中より患者さんの方向性に目を向け医師、看護師、医療ソーシャルワーカー等と連携し在宅や転院先へ向けてゴールを設定し訓練を実施していきます。

講演について

実演を交えながら、車椅子の使い方、杖を持った方の介助の仕方、介護される方と介護する方の双方に負担の少ない移乗の仕方を教えていただきました。車椅子や杖は身近な用具ですが、改めて使い方を学びはじめて知ることもありました。介護をする方も体の使い方を間違えたまま介護を続けると、負担が大きくなり腰痛などの症状が出てくることが珍しくありません。最後は、腰痛を予防する体操を講師、スタッフ、参加者の皆さん全員で行いました。

すこやかセミナーを終えて

(△参加者のみなさんと腰痛予防運動を行っている写真です)

親を介護する年代から、ご自身の介護について考え始める年代の方まで、多くの方にご来場いただくことができました。ご参加いただき誠にありがとうございました。

すこやかセミナーは当院で毎年開催しています。来年度以降も開催する予定ですので、ご参加お待ちしております。

各務原市福祉フェスティバル2025に参加しました 2025年10月4日

10月4日(土)各務原市民公園にて開催された「各務原市福祉フェスティバル2025」に参加いたしました。

当院のブースでは、専用の機器を利用して骨の強度を測定し、結果をもとに栄養士や理学療法士からアドバイスをお伝えする、という内容でした。

雨が降る中、ブースを訪れていただいた皆様、本当にありがとうございます!来年は芝生で参加者の皆様がくつろげるようなお天気になるといいですね。

当院は様々なイベントに積極的に参加していく予定ですので、引き続きよろしくお願いいたします。

ワッフル販売イベントにお越しいただきありがとうございました 2025年9月12日

令和7年9月12日(金)デザートワッフル専門店「Miss Betty(ミスベティ)」のワッフルをイベント販売を正面玄関前で行いました。たくさんの方がお越しくださり、ワッフルは完売いたしました。お昼すぎには、一度ワッフルがほぼ完売し、追加でワッフルがお店から運ばれることになりました。暑い中、ご来院いただいた皆様ありがとうございました!

今後も色々なイベント販売を企画していく予定です。

次回は令和7年10月7日(火)~9日(木)にiroHaのカラフルな大福の販売を予定しております。お楽しみに!

急変時の初期対応について学びました 2025年8月26日

外来で体調が悪くなった患者さんがいるときに、迅速に対応できるように、院内の急変マニュアルに沿った初期対応について学ぶ講習が院内スタッフ向けに開催されました。

参加したのは、当院の外来等で受付を主に担当しているスタッフです。医師や看護師がかけつけるまでの引き継ぎができるようにレクチャーを受けました。

AEDの使用や心臓マッサージの仕方、応援職員を呼ぶための全館放送のかけ方などを学びました。

皆さまに安心してご来院していただくために、これからも院内講習の場を大切にしていきたいと思います。

令和7年 地域医療を支える人づくり事業を開催しました 2025年8月23日

令和7年8月23日(土)に、救急と麻酔科の医師の仕事を高校一年生の学生さんに知っていただく、「地域医療を支える人づくり事業」を開催しました。 今回は岐阜県内の6名の高校一年生の皆さんに参加していただきました。

救急のしごと、麻酔科のしごとを知ろう

まず、参加者の皆さん、参加スタッフの自己紹介のあと、久保田第二循環器内科部長から救急の仕事についての講義が、福岡麻酔科部長から麻酔科の仕事についての講義がありました。どうして、医師を志したのか、皆さんがみているドラマの中での麻酔科の仕事などを入口にして、麻酔のかけ方のクイズや最後は心電図の動きについて等の少し専門的な知識まで短い時間ではありましたが、充実した内容でした。

【久保田第二循環器内科部長】

【福岡麻酔科部長】

シミュレーション体験をしよう

実際にシミュレーションの機器や道具等を使用して、様々な体験を行いました。医師、看護師、臨床工学技士が説明、補助をしながら複数のブースに分かれて実施しました。参加者の皆さんの手際のよさにスタッフから思わず拍手が起きる場面もありました。

病院見学に行こう

参加者の皆さんとスタッフで昼食をとった後は、病院見学を行いました。普段入ることのできない病院のバックヤードツアーです。

救急外来、心臓カテーテル室、医療機器管理室、HCU(集中治療室)、手術室を見学することができました。

手術室で麻酔科の体験をしよう

まず、ストレッチャーに乗る、押して移動する、血圧や心拍数を測るという体験を行いました。ドラマでよく見るストレッチャーですが、思ったよりも真っ直ぐ押すのが少し難しい、と楽しそうな声が聞こえました。

手術室では最新鋭の超音波ガイドを使用した、中心静脈カテーテル留置ハンズオン体験が行われました。シミュレーションの人形を使用して首の血管から管を入れるのですが、皆さんが想像していたよりも挿入する管が太く、少し緊張した面持ちで作業をしている方もいらっしゃいました。

医師に実際の仕事について聞いてみよう

最後に、お菓子を食べながら座談会を行いました。末岡副院長、福岡麻酔科部長、久保田第二循環器内科部長、足立研修医の4名に参加者の皆さんから様々な質問がありました。「どうして医師になろうと思ったのか」、「一日の仕事内容は」、「どのくらい勉強した?」というような質問にそれぞれの立場からお話をし、学生の皆さんの笑い声も終盤にはたくさん聞くことができました。副院長から研修医まで、年代や経験、職責に違いのある回答者の皆さんでしたが、「医師として心掛けていること」という問いに対する答えが「患者さんにできるだけ親身でいれるように」という旨の回答だったのが印象的でした。

最後に

参加者の皆さんに本日の終了証と記念品をお渡しし、本日参加したスタッフと記念撮影をして今年度の「地域を支える人づくり事業」は終了しました。

最後に学生さんに参加した感想をお聞きしたところ、「今回参加したことで医師になりたいという気持ちが大きくなった」という声を聞くことができてスタッフ一同、とても嬉しく思います。

学生さんの可能性は無限大です。これから進路に悩むこともあるかと思いますが、この事業が皆さんの進路を決める一助になればと願います。

この事業は当院で毎年実施しています。来年度以降も実施していく予定ですので、「医師を志望しようと考えている」という学生さんは是非、来年以降のご参加お待ちしております。

ドーナツ販売盛況に終わりました! 2025年8月20日

令和7年8月20日(水)マラサダドーナツ専門店「ハピまるドーナツ」の美味しい無添加マラサダドーナツをイベント販売を正面玄関前で行いました。たくさんの方がお越しくださり、昼過ぎにはドーナツは完売いたしました。暑い中、ご来院いただいた皆様ありがとうございました!

今後も色々なイベント販売を企画していく予定です。

次回は令和7年9月12日(金)にmiss Betty(ミスベティ)のワッフル等の販売を予定しております。お楽しみに!

七夕の短冊をご祈祷いたしました 2025年7月16日

七夕の期間に院内では、毎年恒例の七夕飾りを設置しておりました。

令和7月15日に加佐美神社でご祈祷をいたしました。短冊のご祈祷を行うのも毎年恒例の行事になります。

皆様にご記入いただいた、たくさんの短冊の願いが叶いますように。

患者サービス・ボランティア委員会

医療機器管理室の仕事~医用テレメーターの管理編~ 2025年05月01日

病院は様々な部門のスタッフが協力して運営しています。

今回ご紹介するのは医療器械管理室です。どのような役割を担っているのでしょうか?

知っていますか?臨床工学技士について

医療器械管理室には8名の臨床工学技士(CE)が在籍しています。1987年に新設された国家資格で、現在の医療に不可欠な医療機器のスペシャリストです。ペースメーカー/ICD業務、シャントエコー業務、心カテ業務、人工呼吸器管理業務、血液浄化業務、ME機器管理業務、手術室業務、集中治療室業務...と活躍の場は多岐に渡ります。

また、臨床工学技士の中では認定資格というものがあり、当院のCEも様々な認定資格を取得しています。

当院の臨床工学技士が取得している認定資格一例

臨床ME専門認定士

ME機器・システム及び関連設備の管理(購入廃棄等)、点検、トラブル処理、最新基準・規格の把握、臨床工学技士の教育と指導のできる資格です。

透析技術認定士

血液透析に関する専門知識と技術を有する医療のスペシャリストを認定する資格です。

3学会合同呼吸療法認定士

呼吸疾患の患者に対して専門的な呼吸管理を行える知識を有する者を認定する資格です。

日本救急医学会認定ICLSインストラクター

日本救急医学会が認めるICLSコースにてインストラクターを行うことが出来る資格です。

医用テレメーターとは?

臨床工学技士の大事な仕事のひとつに「医用テレメーター」の管理があります。医用テレメーターはベッドサイドモニタと送信機で得られた生体情報をナースステーションに設置してあるセントラルモニタへ飛ばしているシステムのことを指します。全部で3種類あり、患者さんの安全を守るのにかかせないものです。

医用テレメーターは電波を使用しています。病棟の廊下の上の天井部分にアンテナ線が通っており、各部屋からアンテナまでの距離で生体情報を送り、その情報がナースステーション内のセントラルモニタで確認できるようになっています。誤った情報を機械が拾わないように、電波チャンネル(無線通信において複数の機器が同時に通信できるように周波数帯域を分割したもの)をしっかりと管理する必要があります。

医用テレメーターは全部で3種類あります。

電波に関する基礎知識

世の中には電波で情報を飛ばしているものがたくさんあります。皆さんお持ちの携帯電話や院内PHS、パソコンやTV、ラジオなどがなじみがあるでしょうか?

これ以外にもタクシー無線やアマチュア無線なども利用されています。電波の波は周波数と呼び、単位はHzです。そこで同じ周波数帯の電波を利用している機器等が近くにあると電波干渉が起きることがあります。

医用テレメーターも電波を使用しており、無線局の免許を必要としない特定小電力無線局として420~440MHz帯が割り当てられ、最大で480チャンネルが設けられています。

この周波数帯の近くにはアマチュア無線やタクシー無線帯も入っており、過去には混信の原因として注意が必要でした。

チャンネルはどうやって管理しているの?

チャンネル設定の方法ですが、当院では各病棟6フロアで医用テレメーターを使用しており、すべてのフロアのチャンネル番号の把握と管理を行っています。

管理する際の約束事ですが、各フロアに応じてゾーンを設定することです。ここでいうゾーンとは、チャンネルが混信しないチャンネルの組み合わせのことで、基本的に近い番号を近い位置で使用しないことが簡単なルールとなり、当院では、さらに安全に気を付けて、フロアが同じでもゾーンを変えたりしています。

モニターの増設や貸し出しなど、新たにチャンネル設定を行う際にはこの一覧表をもとに混信を起こさせないように細心の注意を払っています。

医療の現場には精密な機器が欠かせません。その機器の安全を守っているのが医療機器管理室に所属する臨床工学技士のスタッフです。

「頭痛・もの忘れ外来」新しい抗アルツハイマー病治療薬 2025年03月26日

新しい抗アルツハイマー病治療薬の点滴治療が当院でも出来るようになりました。

全く新しいタイプの認知症の薬で、アミロイドβを除去する薬です。

こんなことありませんか? 気づいてほしい軽度認知障害(MCI)のサイン

MCI(軽度認知障害)と呼ばれる人たちで、正常と認知症を発症する境界に位置する人たちを言います。年に5%~15%が認知症を発症します。反対に年14%~44%は正常に回復します。

ー日常生活で見られるMCI(健忘型MCI)の初期症状ー

普段の生活で見られるサイン。

⬜︎何度も同じことを尋ねる。

⬜︎物の名前が出にくくなった。

⬜︎約束を忘れてしまうことが増えた。

⬜︎前日の昼食、夕食の内容が思い出せない。

⬜︎新しい家電の使い方を覚えるのに時間がかかる。

家事で見られるサイン

⬜︎ものを探し回ることが増えた。

⬜︎整理整頓が難しくなり、部屋が散らかるようになった。

⬜︎決まった料理ばかり作るようになった。

⬜︎料理の味付けが以前と変わった。

⬜︎賞味期限切れの食べ物が増えた。

普段の生活で見られるサイン(注意力や態度など)

⬜︎注意力が低下した。

⬜︎意欲が低下して、趣味や外出に消極的になった。

⬜︎もの忘れの自覚はあるが、他人事のように感じる。

外出先で見られるサイン

⬜︎仕事にミスが増え、支障がでるようになった。

⬜︎メモをとることが増えた。

⬜︎突然、電車の乗り継ぎがわからなくなったり、道に迷うなどの経験をした。

中島健二ほか編:認知症ハンドブック第2版(医学書院)2020;p487-489 を元に 岩田 淳 先生(東京都健康長寿医療センター 副院長)が作成したパンフレットを流用

ご相談は かかりつけ医 または 当院外来へ

新しい抗アルツハイマー病治療薬の点滴治療を受けるには幾つかの条件があります。詳しくは「頭痛・もの忘れ外来」までお問合せ下さい。

2025年 TC年間ブログ 一覧へ

NCPR Pコースを実施しました 2025年02月05日

地域貢献の一環として、各務原市消防の救急救命士を対象に、新生児仮死の蘇生講習会を実施しました。

予期せぬ施設外での出産にかけつける救急隊の方々に、実際に起きうる施設外分娩のシナリオに沿って、新生児蘇生のシミュレーションを経験していただきました。地域のみなさんの安心につながればと願います。

医務局長・小児科部長

日本周産期新生児医学会認定新生児蘇生法専門コース

インストラクター 上野たまき

2025年 東TC年間ブログ 一覧へ

東海中央病院が胃癌学会「認定施設B」に認定されました 2025年02月03日

このたび、東海中央病院は日本胃癌学会より「認定施設B」に認定されました。

日本胃癌学会は、質の高い胃癌治療を広く社会に提供するために、2023年4月より施設認定制度を発足しました。この制度では、胃癌に対して手術・内視鏡治療・抗がん剤治療などの分野で一定以上の実績や人員、設備を持ち、高度で専門性の高い胃癌治療に対応可能な施設のみが認定されます。当院がこの制度に基づき認定を受けたことは、これまでの診療体制や実績が評価された証といえます。

日本では胃がんの罹患率は減少傾向にありますが、依然として重要な疾患であり、早期発見と治療が患者様の予後を大きく左右します。

また、胃がん治療は高い専門性とチーム医療が求められるため、専門施設での診療が推奨されています。

当院では、専門医や多職種チームが連携し、内視鏡治療、外科手術、化学療法といった幅広い治療法を患者様一人ひとりに合わせて提供しています。

また、治療後のフォローアップにも力を入れ、患者様の生活の質(QOL)向上に努めています。

今回の認定を受け、さらに地域の皆様に信頼される医療を提供できるよう努力してまいります。これからも患者様にとって最適な医療を目指して邁進していく所存です。

詳しくは学会ホームページをご覧ください。

2025年 TC年間ブログ 一覧へ