備えて守る糖尿病ケア (2023世界糖尿病デー in 東海中央)

2023年12月06日 ブログ

糖尿病の脅威が世界に拡大しているのを受け、世界規模で糖尿病に対する注意喚起をするため1991年にIDF(国際糖尿病連合)とWHO(世界保健機構)によって、世界糖尿病デー(World Diabetes Day)が開始されました。当院もそれに合わせ、糖尿病予防の啓発イベントを開催して参りました。今年は11月15日に、災害に焦点をあて「備えて守る糖尿病ケア」をテーマとして開催いたしました。

目次

■パネル展示

2階外来ブースに「備えて守る糖尿病ケア」のテーマに合わせて、災害・栄養・薬剤・リハビリについてのパネル展示を行いました。糖尿病の方に焦点を当てていますが、食事やリハビリなどのノウハウは、そうでない方にも参考にして頂けます。パネルは1ヶ月間展示しました。

パネル展示の内容は下記リンクボタンにてご覧ください。

■血糖測定

午前中は1階のロビーにお越しになられた方にお声がけして、研修医や看護師が血糖測定をさせていただきました。血糖値は食事の時間によって変化がありますので、食事の時間を伺い、現在の血糖値が正常範囲内にあるのかを調べました。しかし、これだけでは、糖尿病ではないと診断はできません。この機会が糖尿病予防への意識付けになってほしいと思います。

|

|

|

|

午前中は約100人の方に血糖測定をさせていただきました。結果はいかがでしたか?現時点で正常範囲内の方も、引き続き糖尿病にならないように生活に気を付けて下さい。

内分泌・糖尿病内科ページは、下記リンクボタンにてご覧ください。

糖尿病治療についての詳細は、下記リンクボタンにてご覧ください。

■意見交換会

第1部

〇災害時の生活

午後からは、参加者を募り病院の大会議室で意見交換会を行いました。

「災害時の生活」について糖尿病療養指導士(CDEJ)より、災害時の心構えや、ストックの効果的な準備の仕方などのお話ししました。

災害時に対する3つの心構え

○可能な範囲で自力で乗り越える準備をしておく。

医療機関では最初に命の危険がある人から治療します。自分の命は自分で守れるよう、災害に備えて糖尿病治療に必要な物品や知識を入れておきましょう。

○災害が発生したら、落ち着いて行動する。

慌てて行動しても良い結果は得られません。環境の変化は血糖値が上昇する原因にもなります。落ち着いて、身の安全を確保しましょう。

○遠慮せずに、周囲に協力をお願いする。

糖尿病患者さんは外見上健康な人と変わらないため、黙っていてはわかってもらえません。自分のことをしっかりと伝え、周囲に協力をお願いしましょう。

災害に備えて準備しておきたいこと

○自分を守る情報を準備しておく。

災害時にはかかりつけのお医者さんにも、薬局の薬剤師さんにも頼ることができません。自分のことを知らない人に対して助けを求めなければ行けません。

☆自分が飲んでいるお薬やインスリン注射の種類など、紙に印しておくと良いです。

○非常用持ち出し袋に入れておくもの

・防災用品と共に、治療に必要な物品も準備しておきましょう。

・準備した物品は目の届くところにおいておきましょう。

針や注射器、消毒用アルコール綿と共にポシェットなどにまとめておきましょう。お薬やインスリン注射、物品などは自宅だけではなく、普段持ち歩くカバンにも入れもしもの時に備えると良いです。

○普段から心がけておくこと

・飲み薬は名前を覚える(1文字でも、2文字でも可能な限り。)

・インスリン注射を覚える(ペンの色、または正式な名称で。)

・普段から自分のだいたいの血糖値、食後の血糖値の上がり方などを言えるようにする。

☆携帯電話、スマートフォンのカメラでお薬手帳・糖尿病手帳・インスリン・薬などを撮影して、携帯しておくのも良いでしょう。

○ローリングストックのすすめ

日常的に使っている缶詰やレトルト食品などの保存食を賞味期限の古い順から使い、その都度新しいものを補充していくことをローリングストックといいます。長期保

存可能な非常食は種類に限りがあり、味が合わないことも予想されます。

災害時でも、普段から使い慣れている缶詰やレトルトパウチなどが活用出来るように、1ヶ月に1回非常食ご飯の日を決めて、保存食を定期的に入れ替えましょう。

○ストックしておくと良いもの

・飲料水(飲水用、調理用合わせて3L程度)

・缶詰類(トマト缶、さば缶、果物缶、大豆の水煮缶など。手で開けられるものがよい。)

・乾物(お麩、乾燥わかめ、のり、とろろ昆布、干しエビ、干ししいたけ、顆粒だし)

・インスタント食品(即席みそ汁、レトルトカレー)

・調理器具(ビニール袋、ラップ、キッチンはさみ、割り箸)

・常備薬(3日分の常備薬をストック)

☆1日ごとに分けて、分散しておくと良いです。

〇災害時の食事について

「災害時の食事」について管理栄養士より、災害時の食事についての常備や食べ方についてお話ししました。家庭で準備しておきたいものや食べ方をお話しました。

災害時の食・栄養で大切なことは...

食べること!水分をとること!生き延びること!

【過去の災害の経験によると、災害の発生から想定されること】

・支援物資が3日以上到着しない

・ライフラインの復旧まで1週間以上を要する

各家庭で必要な備蓄量は?

![]()

最低用意したいもの(例:2人分/3日分)

必需品

・水18L (カセットボンベ6本) |

主食(エネルギー・炭水化物)

・米2kg |

できれば追加で備蓄しておきたいもの

主菜(たんぱく質)

・牛丼の素、カレー等 |

副菜その他

・日持ちする野菜類 |

血糖値が高めの方の食べ方ポイント

①水分は意識してとるようにしましょう

②飲み物は、水やお茶を選びましょう

③必要な量は遠慮せずに、食べましょう

④備蓄食品を工夫しましょう

⑤塩分の摂りすぎには注意しましょう

⑥低血糖に備えた、準備をしましょう

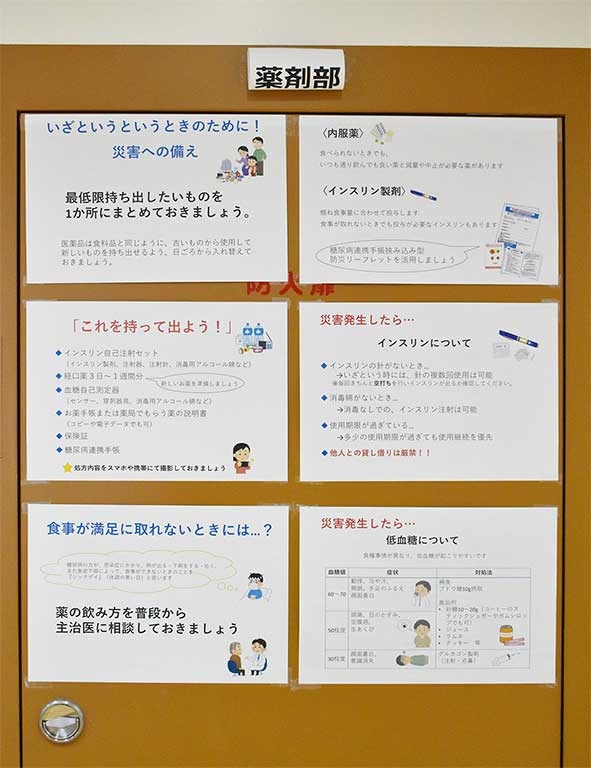

〇災害時のくすりについて

「災害時の薬」について糖尿病療養指導士(CDEJ)を取得している薬剤師より、災害時のインスリン注射の注意点や防災リーフレットの紹介等を行いました。防災リーフレットはダウンロードして準備しておくと安心です。

食べられないときでも、

いつも通り飲んでも良い薬と減量や中止が必要な薬があります。

概ね食事量に合わせて投与します

食事が取れないときでも投与が必要なインスリンもあります。

糖尿病連携手帳挟み込み型

防災リーフレットを活用しましょう

外部リンク、公益社団法人日本糖尿病学協会の資料(pdf)がダウンロードできます。

"緊急時の"インスリン取り扱いについて

○インスリンの針がないとき...

→いざという時には、針の複数回使用は可能

※毎回きちんと空打ちを行いインスリンが出るか確認してください。

○消毒綿がないとき...

→消毒なしでの、インスリン注射は可能

○使用期限が過ぎている...

→多少の使用期限が過ぎても使用継続を優先

○他人との貸し借りは厳禁!!

低血糖について

| 血糖値 | 症状 | 対処法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 60~70 |

動悸、冷や汗頻脈

|

補食

|

||

| 50程度 |

頭痛、目のかすみ、空腹感、

|

|||

| 30程度 |

顔面蒼白、意識消失

|

グルカゴン製剤

|

||

〇災害時の運動療法

「災害時の運動療法」については、理学療法士より、狭い避難所でもできる運動のレクチャーがありました。

まずは、準備体操としてストレッチから始めます。5分~10分行うのをおすすめします。

立ったままが辛い方は、イスに座ったままでも運動は可能です。体をひねってストレッチをします。

ストレッチの後は筋力トレーニングをします。

エコノミー症候群の予防も含めて、ふくらはぎの筋トレとして、つま先立ち訓練をします。

有酸素運動として歩行をおすすめします。歩く場所がない場合は、その場で大きく足踏みをしましょう。

座って行う方は、浅く腰掛けて手と足を上げ下げして下さい。

第2部

〇意見交換会

災害時の療養の話しが終了してから、糖尿病全般についての意見交換会を行いました。出席者は、事前に参加申し込みをして頂いた方、ならびに医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、看護師です。

日頃、疑問に思っていることを率直に質問して下さいました。みなさん大変勉強熱心で、日頃の疑問も解決でき、大変有意義な会となりました。

午後からのイベントは講義と合わせて1時間程度行われました。対面で話し合いができたことで、参加者のみなさんの熱意などが伝わってきて、医療者側にも大変よい刺激をいただきました。栄養課からは少しばかりですが、食品のサンプルの配布もさせていただきました。来年はもっと多くの方が参加して頂ける様に工夫をしていきたいと考えております。

イベントにご参加いただき有り難うございました。