脳波検査のご紹介

2024年10月25日 お知らせ

脳波検査とは

Q:脳波というのは、どういうものですか?

A:脳内の活動を表す電気信号のことです。脳波検査は脳内でやり取りされる信号を波形として、取り出し記録する検査になります。

Q:すごい!人間もコンピューターみたいに電気信号が動いてるということですか?

A:脳だけでなく、心臓も筋肉も細かく言えば細胞内でも電気信号のやりとりがなされています。よく間違われるのですが、脳波検査は電気をかける検査だと思ってみえる方がいらっしゃいます。脳内の電気信号を記録する検査ですので、電気は使用せず痛みはありません。乳幼児からお年寄りまで全世代で行えます。

Q: 脳波検査をするのはどういう場合ですか?

A:神経内科と脳神経外科、小児科から多く依頼されます。主に脳の活動状態を評価したいときに検査します。その他、内科や耳鼻科などからは不眠や無呼吸症候群の検査として終夜脳波(呼吸センサーなども同時に装着して一晩記録する検査)という形で依頼されます。

Q: 小児科で検査をする目的は何ですか?

A:痙攣や意識消失などの症状がみられた場合に検査することが多いです。てんかんや脳炎、脳症などを鑑別することが目的です。 その他にも脳の発達具合を評価するためにも脳波が参考にされます。

Q:脳神経外科で検査する目的は?

A:脳神経外科の場合、MRIなどの画像検査とセットで行われることが多いです。脳の活動状態は画像には写ってこないため、脳機能評価として脳波検査が有用となります。また、脳出血や脳梗塞等の治療が進み、損傷した部位の脳機能を評価する時にも脳波検査を行います。

Q:もの忘れ外来、認知症の方も検査をするのですか?

A:脳機能低下は脳波のパターン変化として現れます。個人差が大きいのですが、加齢と共に脳波は変化します。脳波検査を行うことで、脳の活動状態が年齢相応であるのかを判断することができます。

Q:頭痛でも脳波検査を行うことがありますか?

A:頭痛の原因究明のために脳波をチェックすることがあります。頭痛だけでなく、脳内にて異常な電気活動がないという事を証明する目的でも検査が行われます。

Q:夜間に行う睡眠時無呼吸検査はどのような検査ですか?

A:一般的な脳波検査で使用する機器とは別の、呼吸センサー等その他様々な生体反応を同時に測定する事のできるタイプの検査機器で検査します。終夜脳波検査とも呼ばれ睡眠時の無呼吸の種類を計測するだけでなく、脳波のパターンよりレム睡眠・ノンレム睡眠など、睡眠ステージの分類も行うことにより、睡眠の質も評価することができます。

Q:今まであげた検査事例以外になにかありますか?

A:法的脳死判定を実施する際にも必ず脳波検査が必要です。脳死の状態になると脳波は波として現れません。脳波が現れないということを証明する検査なので、国の決めた厳密なルールに則った精度が求められるため脳波検査の中でも一番難しい検査になります。こちらは脳波検査室ではなくHCU病棟などのベッドサイドにて行われます。脳波計をポータブル仕様にして病室まで運びます。

脳波の検査方法について

Q:これが新しい脳波計ですね。装着方法を教えてください。

A:こちらは被験者に装着する側の機器になります。 ベッドに患者さんに寝てもらい電極コードを頭皮に装着します。装着する電極は心電図と同様のものですが、小さいものを27本使用します。その他に光刺激装置やスピーカー、動画撮影機器等が室内には設置してあります。検査は安静時だけではなく、光や深呼吸による反応も記録するので、検査室内には様々な機器があります。

Q::検査する時間はどれくらいかかりますか?

A:脳波はだいたい30分くらいの記録です。電極の脱着は1本ずつ手作業なので、取り付けと取り外し・頭皮清拭の時間を含めると、全部で1時間ほどかかります。

Q:グリスみたいなものをつけてセンサーを装着しますが頭髪の影響はないですか?

A:大丈夫です。頭髪はあっても大丈夫ですが、ウィッグなどは外していただきます。 グリス(ペースト状のクリーム)は人体に害はありません。お湯やシャンプーで十分洗浄できます。

Q:検査前に食事を摂っても大丈夫ですか?

A:大丈夫です。基礎波と呼ばれる脳波をはじめに記録するのですが、リラックス状態の方が誘発されやすいので、検査時は空腹ではない方が良いです。通常の脳波検査で医師からの特別な指示がなかった場合、普段通りの食事をして検査にお越しください。検査前にお手洗いもお済ませください。

Q:空腹だと検査はできないのですか?

A:緊急脳波検査の場合はどんな状態でも検査を行います。もちろん絶食指示のある場合で食事が摂れていなくても脳波検査は行います。

Q:検査前の注意点はありますか?

A:通常脳波検査では覚醒状態と睡眠状態の2つの条件下での脳波を記録します。起きている時と寝ている時では検出できる波形の種類が異なるので、両方の状態での記録をすることでより多くの情報が得られます。普段昼寝の習慣のある方は昼寝をしないで来ていただくと、スムーズに検査できます。また、昼寝習慣のない方も前日の睡眠時間を少し少なめにしてもらえると短時間で検査が行えます。

安静の保てない小さな子供さんは催眠剤を服用してから脳波検査を行うことがあります。その場合は医師より事前に詳しくご説明してから検査を行います。

新しい脳波検査機について

Q:旧タイプと新しい脳波計の違いは何ですか?

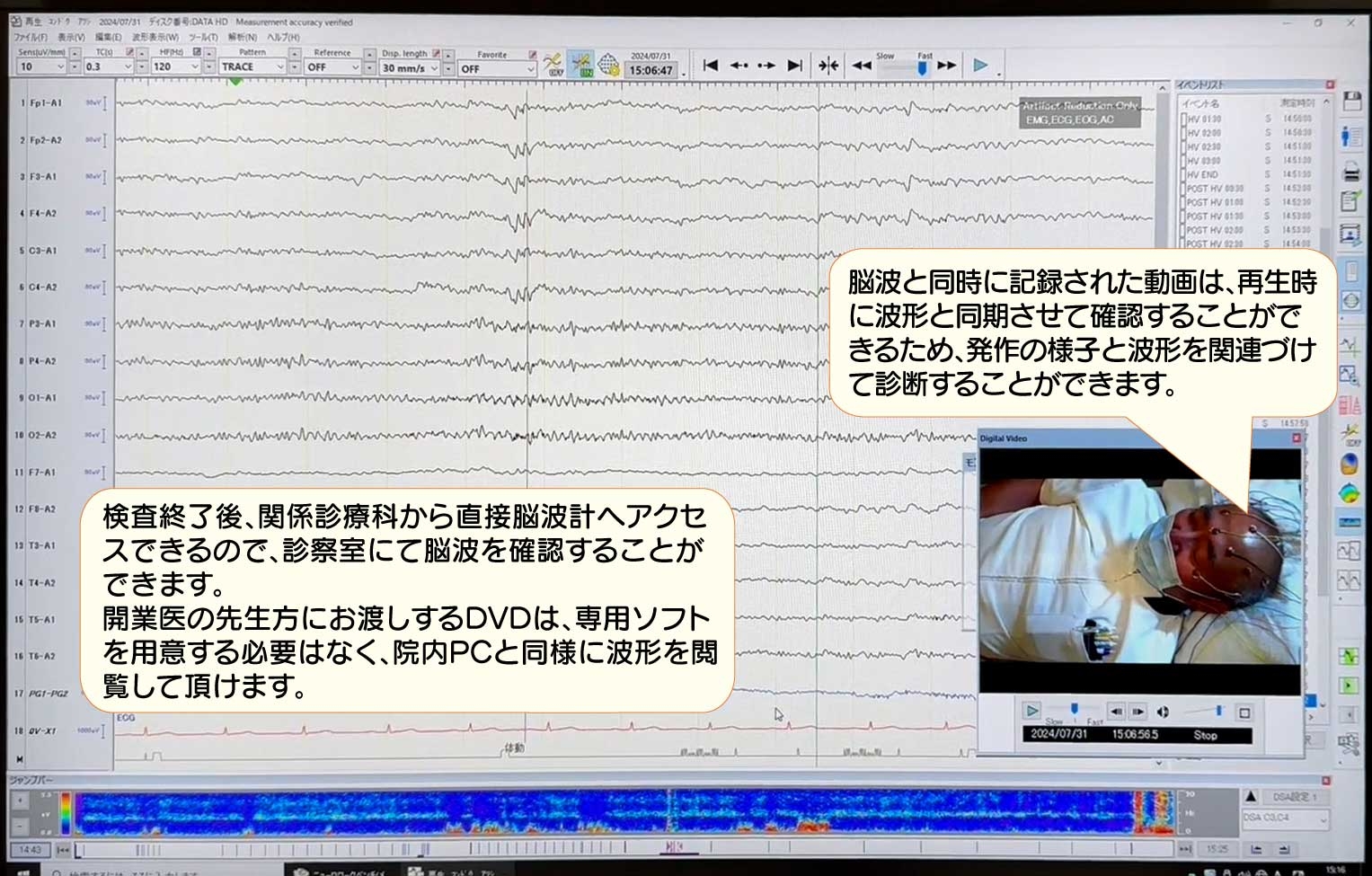

A:ペーパーレス化と遠隔判読による業務の効率化が可能になったことです。以前は検査室から持ち出すために膨大な紙に波形を印刷していました。今はデジタルで記録したものが診療科の診察デスクPCで閲覧することができます。開業医の先生方にはデジタルデータをDVDにしたものをお渡しします。

Q:開業医の先生方に渡すDVDの内容はどのようなものですか?

A:再生ソフト付きのデジタル波形データをお渡しします。一定以上のスペックを持つPCであれば、当院と同じ操作方法で細かく検査結果を確認することができます。その他、発作時の患者さんの様子も動画にて確認していただけます。その他の簡易解析など、計測機能も同じように使用していただけます。

Q:新しくなって、良くなったのは、どんなところですか?

A:検査終了後にすぐに診療科診察室にて波形の確認ができるという点です。それにより医師による判読までの時間が短縮されます。

Q:遠隔にて判読が可能ということですね。

A:以前は記録紙へ印刷していたため診察までに待ち時間があったり、依頼された先生が検査室に来て直接脳波の確認をしていました。今は検査終了と同時に診察室での判読が可能です。小児科、神経内科、脳神経外科、HCU、西5病棟、救急外来の6か所の診察室PCに脳波再生ソフトがインストールされています。

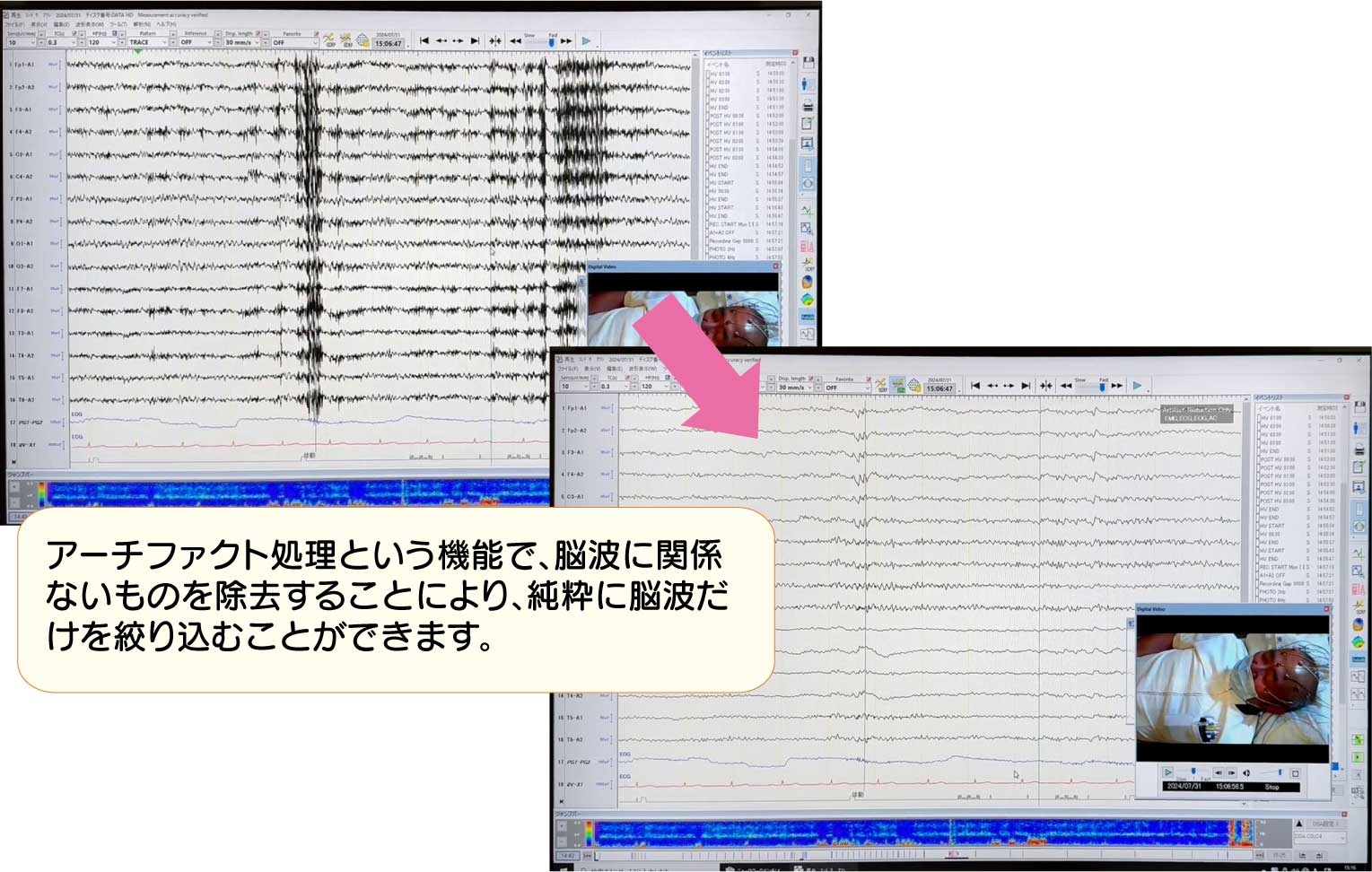

Q:新しい機能(アーチファクト処理)とはどういうものですか?

A:通常は閉眼・安静状態で脳波を記録するのですが、体動が起こると脳波に脳以外の体動による電気信号(アーチファクト)が混入してしまい、波形の判定が困難となってしまいます。新しい脳波計には「アーチファクト処理」ソフトが入っており、脳波以外の雑音波形をデジタル処理にて取り除いた波形を表示することが可能となっています。

Q:波形に影響するものとは何ですか?

A:主となるものには体動があります。手足の動きや瞬目、歯の食いしばりなどです。その他にも心電図波形の混入や静電気やコンセントなどの交流波も波形に大きく影響します。脳波は他の信号より電位が小さく繊細なので他の信号の影響をとても受けやすいです。そのため脳波記録はアーチファクトとの戦いといっても過言ではありません。

Q:波形を見てアーチファクトの原因は判断できるものですか?

A:脳波と同時に心電図も記録しているので、心電図の混入はすぐにわかります。その他脳波以外の混入成分がある場合は検査技師が波形からアーチファクトの原因を推測し、その原因に合った対処法を実施してなるべく脳波成分をきれいに記録できるように努力しています。

Q:常にアーチファクト処理ソフトは使用する方が良いですか?

A:処理していない生の波形で判読した方がやはり正確なので通常はそのまま判読します。ただし波形に影響が出ている箇所はアーチファクト処理ソフトを活用して判読をすると良いと思います。使用する際は人工的に処理した波形であることを念頭に判読することが大切になると思います。

Q:アーチファクト処理ソフトを活用しているケースは何ですか?

A:安静の保てない意思疎通の困難な患者様やお子様、アーチファクト対策がなされていない環境下での記録で脳波判読が難しい場合に活用されます。特に発作時は体の緊張があるため、筋電図の混入がどうしても避けられず、重要な脳波記録箇所が判読不能となっていましたが、この機能を活用することで脳波情報をしっかり得ることができます。

Q:他に新しい機能はありますか?

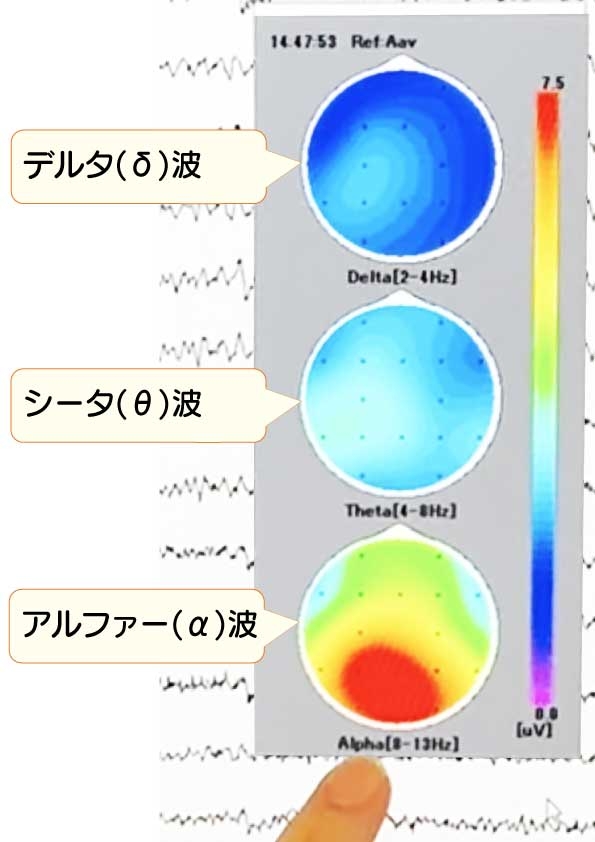

A:周波数マップなど色分けされた図を用いて、患者さまやご家族さまに解析結果を説明することができます。

こちらの図は周波数分布マップです。画面上1ページ分の簡易解析結果が表示されます。下からアルファ波、シータ波、デルタ波に分かれており、その波形が脳のどの部分に多く見られるかを表しています。図は成人健常者のマップですが、閉眼・安静・覚醒状態にてアルファ波が後頭部に出現していることがわかります。

その他に3D電位マップでは「この波が頭のどの部分に発生しているか?」を立体的な頭図にて表示することができます。発作波が現れた箇所の焦点が頭のどの辺りにあるのかを推測することが可能です。

Q:年齢による脳波の違いはありますか?

A:基礎波(閉眼・安静・覚醒状態で現れる固有の波形)は年齢によって変化します。個人差が大きいので、同じ年齢の方でも現れる脳波は異なります。乳幼児期は特に成長と共に月単位でも変化していきます。

加齢による変化として成人では後頭部有意に現れていた基礎波が、老年期になってくるとその優位性がうすれ、全般性に現れるようになると同時に、基礎波の周波数もだんだんと遅くなっていきます。先ほどの周波数マップを利用していただくと、わかりやすくご覧いただけると思います。

医療従事者の方へ

波形再生について

Q:再生ソフトで使いやすい点は他にありますか?